広島県北広島町

*参考サイト 山城攻城記

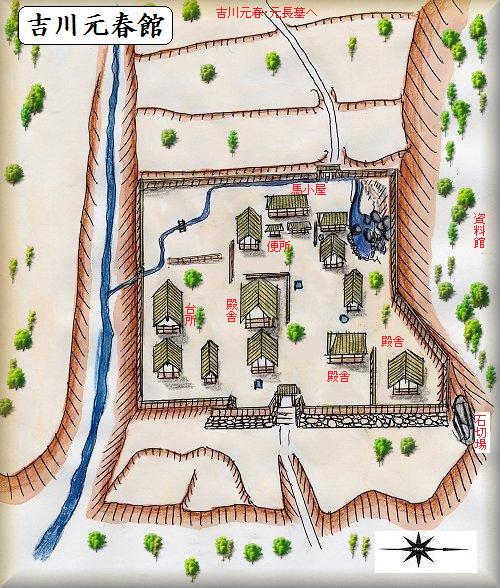

吉川元春館(北広島町海応寺)

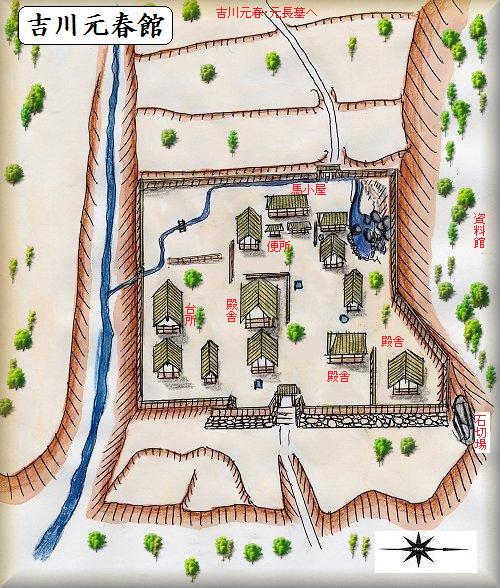

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。

吉川元春館は、国道433号線(石見街道)が、海応寺でL字型に折れている部分の角付近にあった。googlemapの航空写真を見ると、その形状がはっきりと見て取れる。この街道を押さえることのできる場所であったのだろう。街道に沿って川も流れている。

吉川元春館は国指定史跡になっているだけあって、あちこちに案内板が出ているので、迷うことはないであろう。それにしても「吉川元春館」とは・・・・。吉川元春の知名度に頼った名称の付け方をしたものである。普通なら「吉川館」でよいところである。

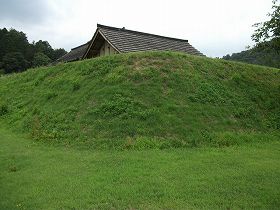

この川に臨む比高7mほどの高台に館は築かれていた。北側は河岸段丘になっているので、そこそこの防御力がある。しかし、西側は台地続きであり、南側の小川との段差も数m程度である。あまり要害性が高いとは言えず、あくまでも居館であったに過ぎないのであろう。吉川元春の居城としては他に日山城などがある。

しかし、東側の大手口にある石垣は見事である。高さこそ2m程度でしかないが、石垣を構成する石はけっこう大きい。ここまで運んでくるのは大変だったろう。と思ったのだが、この北側下には石切り場があった。石は近場で調達することができたようだ。

内部には10棟ほどの建物が建てられていた。現在、南側の台所など2棟が復元されているが、それ以外のものについては、礎石の位置が明らかにされている。井戸も3箇所にあり、生活はしやすい環境であった。中世豪族の居館としてはまずまずの規模のものである。

|

|

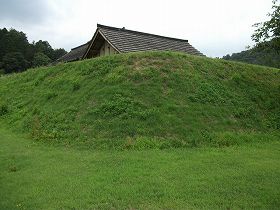

| 北側の土手下にある石切り場。ある程度の石材は現地で調達できたようである。 |

東側に積まれている石垣。大きな石が多く、なかなかの迫力である。 |

|

|

| 東側の虎口。 |

虎口に続く切通しの通路。 |

|

|

| 館内部。3間四方ほどの本殿である。 |

井戸の跡。ちゃんと石組になったものだ。 |

|

|

| 館内部に残る庭園跡。 |

復元された台所。 |

|

|

| 南側の土塁と小川。 |

東南側の土手。 |

| 吉川元春館は、吉川元春が自分の隠居のための居館として築いたものであるという。 |

松本屋敷(姫屋敷・北広島町海応寺)

松本屋敷は小規模な館の跡であり、吉川元春館のすぐ北西側にある。吉川元春館が造営される前の館の跡であり、その後はお姫様が住んだという伝承があるため、姫屋敷とも呼ばれているという。

松本屋敷は小規模な館の跡であり、吉川元春館のすぐ北西側にある。吉川元春館が造営される前の館の跡であり、その後はお姫様が住んだという伝承があるため、姫屋敷とも呼ばれているという。

周囲には高さ2mほどの低い石垣が巡らされている。石垣の中央部には窪んだ部分があるが、別に枡形というわけでもなさそうである。そういえば、これに近いものは安芸高田市の芹田館にもあったが、あるいはこの地域に特徴的に見られるものなのであろうか。

|

|

| 松本屋敷の石垣の窪み部分。 |

南側の石垣。 |

|

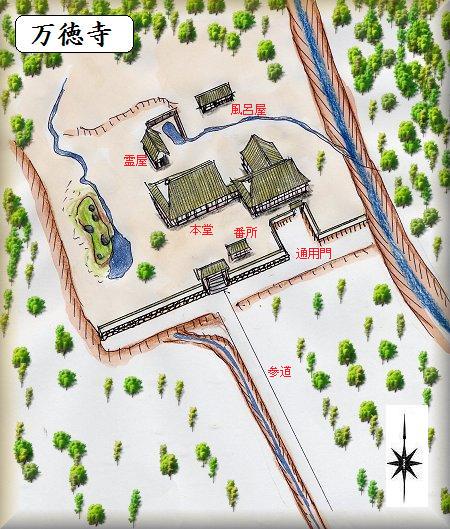

万徳院(北広島町舞綱)

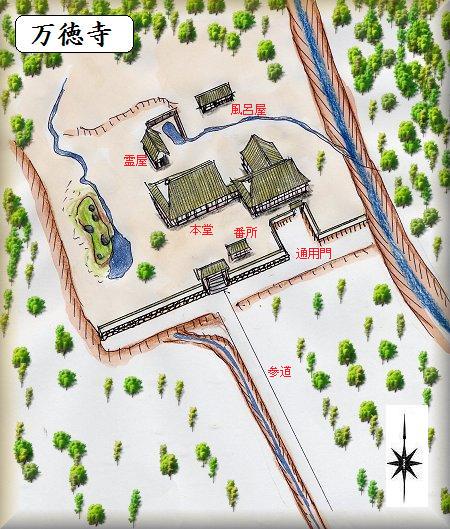

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板を参考にした。

万徳院は、吉川元春館の北東1.5kmほどの所にある。地図などにも「万徳院跡歴史公園」と掲載してあるので、どの辺りであるかは何となく分かる。

万徳院は吉川氏に関連した寺院である。寺院といいながら、前面には石垣を築き、側面部には川の土手があるといったように、城館的な構えをしている。現地案内板にも「吉川氏城館跡」と記されてもいる。吉川氏の古い時代の館が営まれていた場所であったのだろうか。

この背後には日の山城がある。これを詰めの城として意識していたようである。

万徳院はけっこう奥に入り込んだ所にあるが、東南側と南西側の方向にある国道344号線の二箇所に「万徳院→」の案内が出ており、どちらからでも行くことができる。だが、分かりやすいのは吉川元春館から真北に入っていく道を進む方(南西側からのアクセス)であろう。ちょっと狭い道であるが、とにかく道なりに進んでいけば、やがて万徳寺の駐車場に出る。今回も、吉川元春館を訪れた後、案内に沿って、やってきた。

駐車場の脇にはかつての本堂を復元した「ガイダンスホール」が建っている。ただし、私が訪れたときは休刊日であったようで閉まっていた。

ここから参道を200mほども進んでいったところが万徳院の跡である。先にも延べた通り、単に寺院とするよりは城郭的な要素がふんだんにある。

内部には建物跡の礎石、復元された風呂屋、日本庭園などがある。

|

|

| 参道から見た万徳寺の石垣。背後に見えるのは詰めの城というべき日山城があった。 |

石垣を近くから見たところ。 |

|

|

| 復元された風呂屋。 |

館内部にある庭園。 |

| 万徳院は吉川元春の後継者であった元長が建立した寺院であるが、それ以前には吉川氏の城館があったと言われている。 |

枝の城(北広島町大朝)

枝の城の位置はここ。

*広島のAさんからの依頼で、Aさんからいただいた図面(『広島県中世城館遺跡総合調査報告書』)をもとに作成した鳥瞰図。まだこの城には訪れていない。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

以下は山城攻城記から引用。

概要

比高10mの段丘先端部に位置する。城の北側、段丘面との間には、幅15m、深さ5~6mの堀切を入れて独立させている。現在堀底は、北東側では水田、北側では竹林となる。

1郭は東西20m、南北10m余の三角形をした小郭が付属する。さらに、南西側4m下方にも小郭があるが、墓地の造成によって一部破壊されている 吉川家臣の森脇氏が城主と伝えられる。

広島県教育委員会『広島県中世城館遺跡総合調査報告書』より引用

枝ノ城跡は、比高が僅かに10メートルばかりという低い丘陵の突端にあって頂上には、一辺が約20メートルの方形と一辺が約15メートル以下の三角形をした郭からなる小さな城跡です。

しかし、堅固な堀をめぐらしていて、その遺構がうしろ側によく残っています。 近くには「上堀」、「後堀」という地名が屋号となって残っていました。 永禄五年(1562)二月、石見国有福の乙明城にいた福屋の軍勢が不意に大朝の領内に攻め込んできたとき、吉川元春に仕えた森脇弥三春近は、この城から出て、大塚で戦ったことが、昔の軍記物に書かれています。

枝ノ城跡は、戦国時代に築かれた、大朝町にのこる、唯一の館城跡です。

看板より

|

今田土居屋敷(北広島町春木)

*広島のAさんからの依頼で、Aさんからいただいた図面(『広島県中世城館遺跡総合調査報告書』)をもとに作成した鳥瞰図。まだこの城には訪れていない。

*広島のAさんからの依頼で、Aさんからいただいた図面(『広島県中世城館遺跡総合調査報告書』)をもとに作成した鳥瞰図。まだこの城には訪れていない。

今田土居屋敷の場所。

以下は山城攻城記より印用。

城データ

城名:今田土居屋敷

別名:無し

標高:280m

比高:0m

築城年:不明

城主:不明

場所:広島県山県郡北広島町春木

北緯:東経:34.694094/132.517749

城の概要

バイパス建設やほ場整備のため,屋敷の原状がわかりにくいが,地籍図をもとに推定すれば,40m×25m程度の規模に復元できる。

現在北側背後に土塁の一部が残っており,屋敷地や周辺水田面よりも一段低い畑は堀跡と思われる。

屋敷地の南西端には今田第2号古墓があり,周辺には同様の中世古墓が数基分布している。

これらの遺跡の分布から,古代には志路原川の氾濫原であったこの地域が中世には安定し,耕地が作られたり,屋敷や墓が築かれたりしたと思われる。

『広島県中世城館遺跡総合調査報告書』より引用

日野山地土居屋敷(北広島町舞綱)

*広島のAさんからの依頼で、Aさんからいただいた図面(『広島県中世城館遺跡総合調査報告書』)をもとに作成した鳥瞰図。まだこの城には訪れていない。

*広島のAさんからの依頼で、Aさんからいただいた図面(『広島県中世城館遺跡総合調査報告書』)をもとに作成した鳥瞰図。まだこの城には訪れていない。

火野山地土居屋敷の場所。

以下は山城攻城記より印用。

城データ

城名:火野山地土居屋敷

別名:無し

標高:340m

比高:2~3m

築城年:不明

城主:不明

場所:広島県北広島町舞綱

北緯:東経:34.716709/132.489500

城の概要

火野山地土居屋敷跡 北広島町舞綱

日山城の南麓、舞綱道(搦手道)の登城口にある屋敷跡で、ほ場整備で盛土されていますが、間口56m、奥行50mの規模があります。

正面の石垣は高さ約1m、長さ約56mで、屋敷中央部の石垣が途切れたあたりが門跡と思われます。

石垣は吉川元春館跡や万徳院跡と共通する手法が用いられ、16世紀末の屋敷跡と考えられます。

周辺には、福原屋敷・福永屋敷・宮谷屋敷・岡本屋敷・鍛冶屋等の地名が残っています。

また、先祖は大工(番匠)だったという言伝えのある「番匠屋」の屋号をもつ民家には、万徳院跡出土版木と同一組の版木が伝えられており、この一帯が吉川氏の家臣や職人が住む城下であったことがうかがえます。

北広島町教育委?会

『看板』より引用

火野山地土居屋敷跡

館の規模は,現状では80mX50mであるが,南面の畑・田の位置や館に伴う石垣から考えると,56mX50m程度であったと思われる。

正面の石垣は,高さ約1m,長さ約56mで,石垣の上にさらに約1.5m盛り土があり,館内部は水田となっている。

この盛り土はおそらくまちだおしの際のものと思われる。

館の中央部は,幅約2mの道となっており,石垣が途切れているところが門であろう。

石垣は正面から向かって左側が良好であるが,右側は若干崩れている。

構築方法は,向かって右側部分については,横積みを基調としながらも,所々に石の広い面を表に出して立てるというものである(右側部分は横積み基調で立石が2つある)。

このような石垣の構造は,吉川元春館跡・万德院跡・二宮氏館跡のものと共通である。

『広島県中世城館遺跡総合調査報告書』より引用

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。

松本屋敷は小規模な館の跡であり、

松本屋敷は小規模な館の跡であり、

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板を参考にした。

*広島のAさんからの依頼で、Aさんからいただいた図面(『広島県中世城館遺跡総合調査報告書』)をもとに作成した鳥瞰図。まだこの城には訪れていない。

*広島のAさんからの依頼で、Aさんからいただいた図面(『広島県中世城館遺跡総合調査報告書』)をもとに作成した鳥瞰図。まだこの城には訪れていない。 *広島のAさんからの依頼で、Aさんからいただいた図面(『広島県中世城館遺跡総合調査報告書』)をもとに作成した鳥瞰図。まだこの城には訪れていない。

*広島のAさんからの依頼で、Aさんからいただいた図面(『広島県中世城館遺跡総合調査報告書』)をもとに作成した鳥瞰図。まだこの城には訪れていない。