福島県会津若松市

*参考資料 『日本城郭大系』 『福島県中世城館跡調査報告書』

飯寺館(会津若松市飯寺北)

*図の作成に際しては、『福島県中世城館跡調査報告書』を参考にした。

*図の作成に際しては、『福島県中世城館跡調査報告書』を参考にした。

飯寺館の場所。

現在、福島県薬事工業協会のビルのあるところが飯寺館の跡である。市街地化によって遺構はほぼ消滅してしまっているが、土塁の上に稲荷神社が祭られていた関係で、その辺りだけが残存している。

『福島県中世城館跡調査報告書』の図を見てみると、150m四方ほどの、比較的規模の大きな城館だったようである。

館の東には馬場と呼ばれる場所がある。

飯寺館の城主等、歴史については未詳である。

この近くの本光寺で蘆名直盛が飯を食したことによって飯寺という地名が付いたというので、蘆名氏と何らかの関連があるのかもしれない。

すぐ近くの幕ノ内館(阿賀川の河川敷となって消滅した)には、蘆名直盛が陣を張った(幕ノ内)という伝説があり、蘆名氏関連の施設があちこちにあったのであろう。

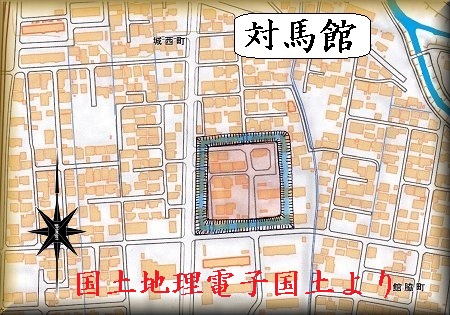

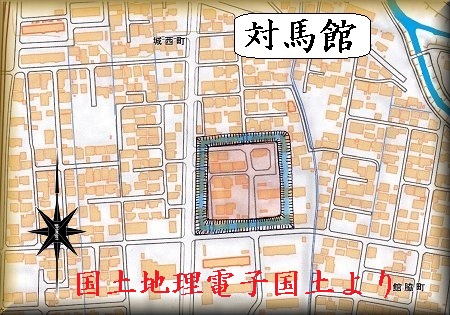

対馬館(会津若松市門田大字日吉字対馬館)

*図の作成に際しては、『福島県中世城館跡調査報告書』を参考にした。

*図の作成に際しては、『福島県中世城館跡調査報告書』を参考にした。

対馬館の場所。

対馬館は、JR只見線西若松駅の南西400mほどの所にあった。

現在は宅地化によって、遺構は完全消滅している。

『福島県中世城館跡調査報告書』に掲載されている地籍図から復元した図を、現在の地形図に落とし込んでみると、右のようになる。

一辺が80mほどの単郭方形の城館だったようである。

対馬館の城主は、松本対馬であった。

対馬は、蘆名氏に対して謀反を起こしたため、明応9年(1500)1月12日、蘆名盛高によって攻撃されることとなった。対馬は館を捨てて、弟の松本勘解由がいた綱取城へと逃れていった。

しかし、そこにも蘆名氏による攻撃が行われ、結局、2月5日に討ち取られた。

松本氏はこれで滅びたわけではなく、その後も存続したようで、天正年間には蘆名氏の重臣となっている。

下荒井城(会津若松市下荒井字古館)

*鳥瞰図の作成に際しては、『福島県中世城館跡調査報告書』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『福島県中世城館跡調査報告書』を参考にした。

下荒井城の場所。

その名も「荒館小学校」という名称の小学校のある一帯を古舘と呼び、ここに下荒井城が築かれていた。

ただし、小学校の建設や宅地化などによって遺構のほとんどは失われてしまっている。

南側の宝寿院の辺りにだけ、土塁が残されているようだ。

そこで、『福島県中世城館跡調査報告書』に掲載されている地籍図を基にした復元図を参考にして鳥瞰図を描いてみると、右の図のようになる。

複数の郭を有した、規模の大きな城郭だったようである。

中央の本丸には、東側に併設した副郭がある。

それを囲むようにして二ノ丸、二ノ丸の北側には三ノ丸があった。二ノ丸と三の丸との間の堀は、築城奉行であった音高内膳にちなんで「内膳壕」と呼ばれており、今は溝となっている。

城の南東部にも外郭部ともいうべき大きな郭が配置してあった。

下荒井城の城主は富田氏であった。

塩谷地域を所領としていた富田氏は、蘆名氏に所属していて、当地に居城を築いた。

『富田家年譜』によると、嘉暦2年(1327)のことであったというが、当時はこれほどの規模ではなく、本丸だけの居館だったのではないかと思われる。

その後、戦国期になって、現在のような大規模な城郭になったものと思われる。

富田氏は何度か蘆名氏に背いて討伐されることもあったが、最終的には蘆名氏の重臣となり、蘆名四天と呼ばれていた。

戦国期の蘆名四天として、富田美作およびその子の将監といった重臣の名が知られている。

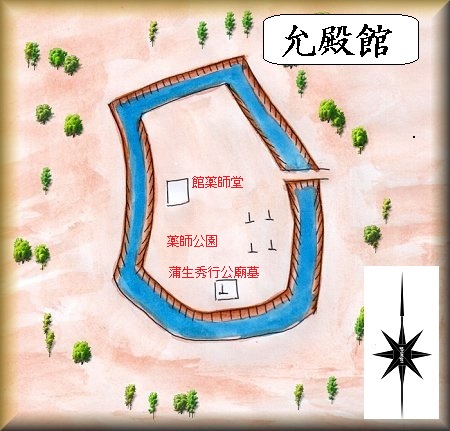

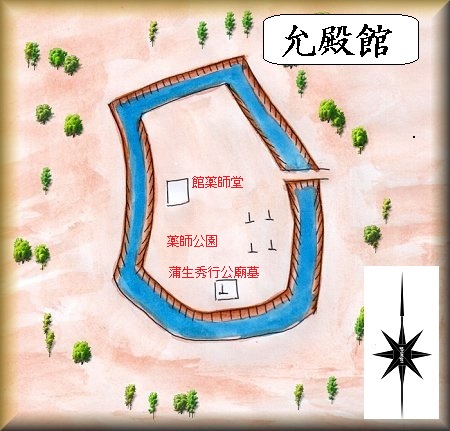

允殿(じょうどの)館(会津若松市舘馬町)

*鳥瞰図の作成に際しては『福島県の中世城館跡』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『福島県の中世城館跡』の図を参考にした。

允殿館の場所。

現在の薬師堂・薬師公園があるところが允殿館の跡である。南側には蒲生秀行の墓所がある。

かつて周囲には堀と土塁が巡らされていたらしいが、現在では消滅してしまっている。

允殿館の館主は松本右梅允である。この館主については『福島県の中世城館跡』から引用する。

允殿館の館主、松本右馬允なる人物は、史料上には、宝徳年間(1449〜1452)と明応年間(1492〜1501)の2回表われている。

『会津旧事雑考』では、明応年間の右馬允だけを、『異本塔寺長帳』では、両方を館主としている。

宝徳3年(1451)7月15日、杉本右馬允が、尾山館の館主、多々良伊賀とを襲い、又その2年後の享徳2年(1453)3月16日、薦名盛詮の部将、松本筑前守らが、允殿館を攻めている。

右馬允は日光に逃げ、後に戻って、9月25日、浜崎館(湯川村)で自害している(『塔寺八幡宮長帳他』)。

明応7年(1498)に登場する右馬允は、同年6月16日、蓋名氏に謀叛を企て、父子兄弟とともに、蓋名盛高に誅されている(『同上』)。

|

|

| 蒲生秀行公墓所。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

*図の作成に際しては、『福島県中世城館跡調査報告書』を参考にした。

*図の作成に際しては、『福島県中世城館跡調査報告書』を参考にした。 *図の作成に際しては、『福島県中世城館跡調査報告書』を参考にした。

*図の作成に際しては、『福島県中世城館跡調査報告書』を参考にした。 *鳥瞰図の作成に際しては、『福島県中世城館跡調査報告書』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『福島県中世城館跡調査報告書』を参考にした。 *鳥瞰図の作成に際しては『福島県の中世城館跡』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『福島県の中世城館跡』の図を参考にした。