福島県福島市

*参考資料 『日本城郭体系』

*参考サイト 会津四家号考の時代 お城の旅日記 さくらとおしろ

八丁目城(愛宕館・西館・・福島市松川町字愛宕山)

八丁目城の場所。

八丁目城の場所。

福島市松川町に常光院という寺院があるが、その西側の比高30mほどの台地が八丁目城の跡である。「八丁目」というのはなんとも変わった名称であるが、これは「安達郡と信夫郡との境目(境川)から八丁(800mほど)の距離のところにある」というゆえんによるものであるという。地名そのものが境目の城を示しているというわけだ。なんともユニークなネーミングといっていいだろう。

八丁目城は、伊達成実の父実元の隠居城であり、二本松城との境目の城でもあった。伊達氏の主要な城郭であったはずなのだが、他の城に比べると、まったく整備されておらず、遺構は藪の中である。城内には愛宕神社が祭られているのだが、これも長い間手入れされていないようで、すでに天井が破れており、参道も藪に覆われてしまっている。ちょっとせつなくなってしまう。

私が訪れた時には雨上がりであったということもあって、あちこち濡れており、まともに歩くことができなかった。したがって、鳥瞰図もかなりテキトーなものである。

山頂の1が主郭であり、長軸40mほどの楕円形の郭となっている。1郭の最奥部には毘沙門天の祠が祭られている。土塁もなければ堀切もない。虎口にもこれといった工夫は見られない。

1郭の周囲をめぐるようにして2の腰曲輪が造成されている。この一角には上記の愛宕神社が建立されている。この山を愛宕山と呼ぶ所以である(城の別名も愛宕館である)。2郭から見た1郭の城塁は、高さ5mほどの切岸となっている。

2郭の周囲には3の腰曲輪が巡らされている。といった具合に、地形なりに段々の郭を巡らせた城である。城塁はそれなりに整形されているが、全体の構造は単純である。3郭までの構造は「三階城」とでも呼ぶのにふさわしいものである。

3郭の腰曲輪を隔てて、南西側には4の郭がある。2と4との間は堀底状の空間となっている。また、3の腰曲輪の西側下には、かなり大規模な横堀構造が見られた。ただし、上記の理由により下まで降りて行くことができなかったので、詳しい形状は把握できていない。

3の腰曲輪の東側は2つの幅広な尾根部分に分岐しており、北側には6,8と続いており、南側は5,7と段々の郭が続いて行く。

6と8の間は幅10mほどの堀底状になっている。これは2と4の間の堀底状態と似ているもので、この城の構造上の特徴というべきものであるかもしれない。

8の郭は藪化しており、内部を確認していないが、その南側には段々の削平地が見られる。連続する帯曲輪のようにも見えるのであるが、実際には畑地として造成された後世の改変であろう。8の尾根を東端の方まで進んでいくと、やがて諏訪神社の境内に達する。

5の先にも数段の平場が続いている。一番先端の部分は墓地となっているが、どこまで城域とみるべきなのであろうか。悩ましいところである。

城内は後世、桑畑としてかなり改変されているということである。城らしい遺構が少ないのにはそうした事情ゆえと思われるが、もともと、それほど技巧的な構造物は持っていなかったという可能性もある。大森城などもそうであったが、伊達の城というのは、わりと古いタイプのものが多いのであろうか。

|

|

| 東側の常光院背後から八丁目城の本丸方向を見たところ。ここからの比高は30mほどである。 |

8の郭の下には、このように段々の細長い畑が見られる。後世の改変であろうか。 |

|

|

| 1郭内部にある毘沙門天の祠。1郭は長軸40mほどの楕円形の郭である。 |

1郭の虎口を郭内から見たところ。 |

|

|

| 2郭には愛宕神社が祭られているが、誰にも手入れされていないのか、かなり荒れている。屋根の上端部はすでに失われている。 |

3の腰曲輪から下の横堀を見たところ。深さは6mほど。 |

|

|

| 3の腰曲輪から4の郭の城塁を見たところ。それほど高くはないが、しっかりと切岸形成されている。 |

6の郭と8の郭との間の堀底部分から見た6の郭の城塁。間の畑は堀底状になっている。 |

八丁目城を築いたのは清野遠江守であったという。この遠江守は、伊達氏の天文の乱の際、稙宗に従ったために、戦後、その責任を晴宗に問われて自害してしまう。

代わって八丁目城には堀越能登守宗範が入城した。しかし、境目の城にはいろいろと誘惑が多かったのであろう。元亀年間になって、能登守は、二本松城主畠山義国の誘いに乗って伊達氏から畠山氏へと寝返ってしまう。

これに怒った晴宗は弟の伊達実元を派遣して八丁目城を攻撃させた。八丁目城は落城、以後、この境目の城は伊達実元に任されることとなった。実元の本城は、大森城であるが、家督相続後、大森城を子息成実に譲った後は、八丁目城に隠居している。これはただの楽隠居ではなく、自らが境目の城の番をすることによって後顧の憂いを断ち、成実が政宗の片腕としての手腕を存分に発揮することを期待していたのであろう。

天正18年(1590)、秀吉による奥州仕置きが行われた。伊達勢力はこの地域を奪われ、安達郡は蒲生氏郷の支配領域となった。

仕置き後の奥州では大規模な検地が行われたが、この実務には浅野長政が当たっていた。当時、秀吉が八丁目城の浅野長政に宛てた書状には「山の奥、海の続きまでも残るところなく検地せよ」と記されており、浅野長政が八丁目城に在城して検地を行っていた様子が伺える。

奥州での検地が終了した後、遠からぬうちに八丁目城は廃城となったものと考えられる。 |

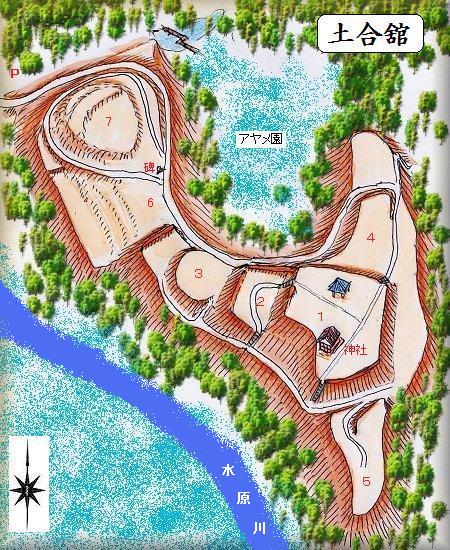

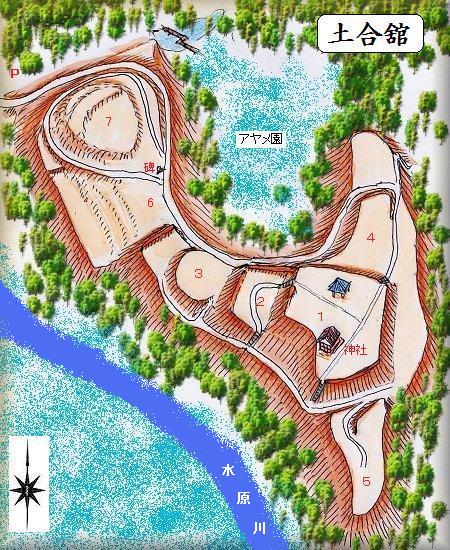

土合舘(どあいたて・西館・福島市松川町土合舘公園)

土合館の場所。

土合館の場所。

土合舘は、水原川に臨む比高30mほどの台地上に築かれている。城址は現在、土合舘公園となって整備されている。「土合」というのは変わった名称であるが、いったいどういう由来なのであろうか。

最高所にある1が主郭である。「く」の字型に湾曲した郭で、広さは長軸100mほどある。南側には高さ1,5mほどの土塁が盛られ、その下には切り通しの通路がある。これは実質的には5の郭との間の堀切と見るべきものである。また、西の2郭との間にもわずかだが土塁が盛られ、虎口を成している。

1郭の西側には2の長方形の郭がある。20m×15mほどの郭である。この郭の周囲には土塁が盛られているのだが、全周を土塁で囲んだ郭はここだけである。主郭への導入路としてこの郭が重視されていたことの証左であるといえる。2郭は、出枡形のような意味合いを持っていたのであろう。

1郭の北側下には4の郭がある。この郭は東側に回り込んで、腰曲輪となっている。現在のメインの登城路は4の郭の脇を回りこんで北側から1郭に上がるようになっているのだが、本来のルートは2郭を経由するものであったろう。それも、3の郭やその下の遊具のある郭を順に通るようになっていたのではないかと思う。

城の北側は7の郭である。しかし、この郭は十分に整備されておらず、削平もきちんとされていない。しかし、北側や西側の一部には腰曲輪が造成されている部分もあり、郭であったことは間違いない。出丸のようなものであったろうか。登城路の最初は7の郭の周囲をぐるりと回りこむようにして登るようになっており、その間に、塁上から狙撃することを意識しているのかもしれない。

6の部分は、どうもよく分からない。尾根に近い部分は平坦になっているのだが、その先は西側に向かって傾斜していく。しかし、先端の野外ステージのある部分は、平場形成されている。7郭の西側下の腰曲輪は、この平場に続いているようである。

6,7は、城の入り口となる郭ではあるが、ここまで平場造成するほどの余力はなかったのであろう。ちょっと半端な印象を受けてしまう。

土合館は、地形なりに段郭を配置しただけの単純な構造の城である。2の郭こそは出枡形のように見えるが、全体としてはそれほど技巧的なものではないし、古い印象を受ける。伊達氏の城というのは、このようなものなのであろうか。

ただし、規模は大きい。本城の八丁目城(西館)に対して、「東館」とも呼ばれるくらいだから、本城に匹敵する城として認識されていたようだ。

|

|

| 西側から見た土合舘公園。水田地帯に突き出した比高20mほどの台地上である。 |

6の平場から館跡の土塁を見たところ。ただし、この土塁は、公園化の際に削られて生じたものである可能性もある。 |

|

|

| 2の出枡形状の郭から、1郭の虎口を見たところ。 |

1郭内部にある神社。厳島神社・稲荷神社・駒形神社の三社を合祀したもののようである。 |

|

|

| 1郭南側の土塁。この下は、5郭との間の切り通しとなっている。 |

7の郭南側下にある池と橋。 |

西舘(八丁目城)に対して東舘と呼ばれるくらいであるから、八丁目城の主要な支城であったことに間違いはないであろう。支城とはいえ、大規模なものであり、八丁目と比べても遜色のない規模を有している。館の北東部は「町畑」と呼ばれ、かつて城下集落が形成されていたところであるという。

伊達氏の天文の乱の際、八丁目城には伊達稙宗を支持した清野遠江守がいた。遠江守の父、備前守は、土合舘を築いてここに隠居したという。そのため、土合舘のことを「隠居城」とも呼んでいたという。

天文の乱は、伊達晴宗の勝利と終わった。そのため、清野遠江守は自害してしまう。その後、八丁目城には城主として堀越能登守が入城したが、後に能登守は畠山氏の誘いに乗って伊達氏を裏切ったために、八丁目城は一時的に二本松方の持ち城となった。

伊達輝宗は叔父の伊達実元に、八丁目城の奪還を命じた。これにしたがって、実元は奮戦し、八丁目城を奪回した。以後は、土合舘ともども、伊達実元の持ち城となった。

こうした展開のさなか、土合舘の城主が誰であったのか定かではないが、八丁目城の支城として機能し続けていたのであろう。

天正18年の奥州仕置きにより八丁目城が廃城となるに伴って、土合舘も廃されたものと思われる。 |

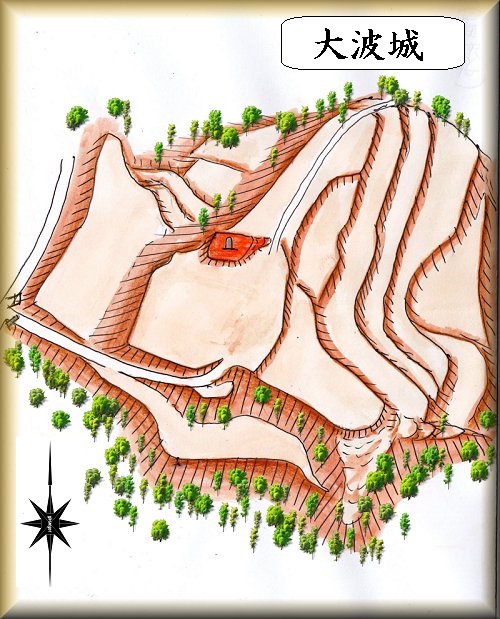

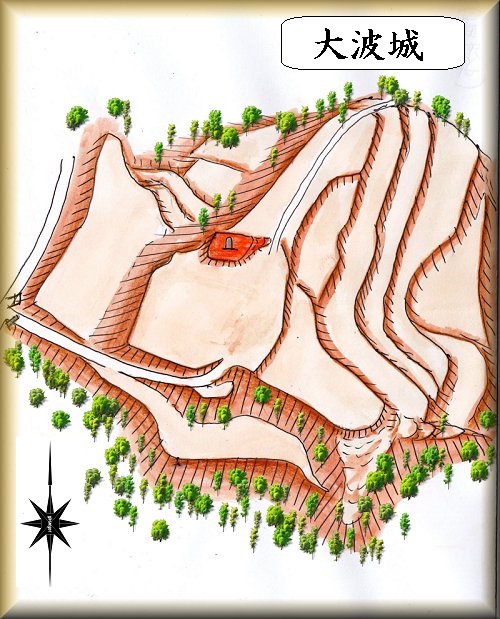

大波城(福島市大波)

大波城の場所。

大波城の場所。

国道115号線を霊山町から福島市方向に向かって走っていると、右手の丘に「大波城跡」と書かれた看板が立てられているのが目に入ってくる。これが大波城である。

比高30mほどの独立台地である。

国道を少し西側に進んで行くと、路肩がかなり広くなっているところがあり、ここが城址駐車場となっている。

後で分かったのだが、国道から北側に入り込んで行く道を進んで行くと、城址の入口に大きな標柱と案内板があり、1郭内部まで車で進入できるようになっていた。知っていれば車で乗り入れたのに、残念!

城までの道路もあちこちに大波城を示す標柱があるので、まず迷うことはないと思う。

私は最初、このルートが分からなくて、国道から看板の建てられているところを目指して、東側から登って行った。

ちなみに東側の下にも案内板が設置されている。

木が生えていないため段々の郭が連続している様子がよく見えているのだが、しかし、後世に耕作地として造成された場所もあるかと思われるので、どこまでが遺構なのか判別しにくい。

実際に郭だったのは上の方の3段分くらいだったのではないだろうか。

山頂部分が1郭で、この北側には櫓台状の土壇があった。そこに立派な城址碑が祀られている。

どこまでが遺構なのか分かりにくい城ではあるが、とても訪れやすく、案内も親切なのでお勧めの城である。

なお、1郭には「もうお帰りですか この城は四季折々に変色しますので、またおいでください」と書かれた看板が立てられていた。

これは非常にうまい文句である。このように書かれているのを見てしまったら、また違う季節に来てみたくなってしまうことだろう。

段々の郭以外にはめぼしい遺構の乏しい城址ではあるが、地元の方に愛されているのか、とても大切にされているように感じられる幸せな城址である。

大波城は大波氏の居城である。

大波氏は地元の豪族であり、南北朝時代の大波民部具成は北畠顕家に従って南朝方に立っていたという。

|

|

| 国道からも看板がよく見える。 |

東側の段郭群。 |

|

|

| 腰曲輪 |

1郭の櫓台に城址碑が建てられている。 |

|

|

| 1郭。 |

下の郭を見下ろす。 |

|

|

| 「この城跡は四季折々に変色します。またおいでください」と書かれてある。確かに、また来てみたくなってしまう。 |

大手道。ここからなら車で郭内まで上がって行くことができる。 |

|

*二本松城の出城

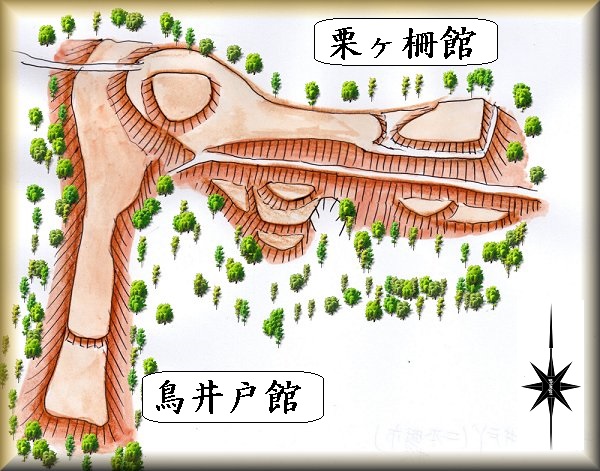

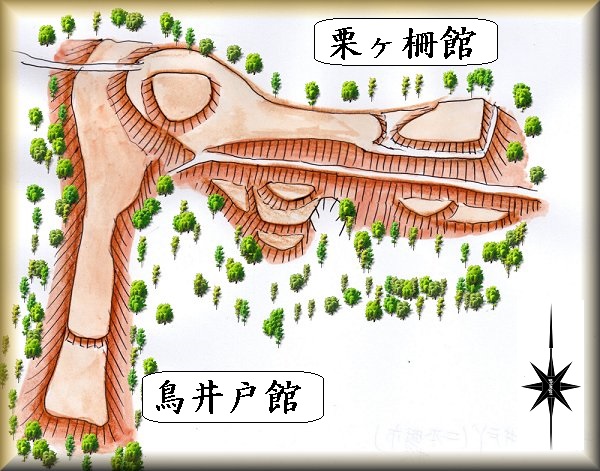

栗ヶ柵館・鳥井戸館(二本松市郭内)

*鳥瞰図の作成に際しては『福島県の中世城館跡』(福島県教育委員会)を参考にした。

栗ヶ柵館の場所。 鳥井戸館の場所。

栗ヶ柵館は、二本松城と南側に向かい合う比高40mほどの台地に築かれている。

googlemapにも記載されているので場所はすぐに分かる。

内部は公園となっており、東野辺薫文学碑や中山義秀文学碑などが建てられている。

西側に櫓台状の部分があり、東側には堀切も見られる。

鳥井戸館は、切通しとなっている道路を挟んで、南側の尾根部分にあった。

2段に削平されており、南側は現在墓地となってかなり改変されてしまっている。

八丁目城の場所。

八丁目城の場所。