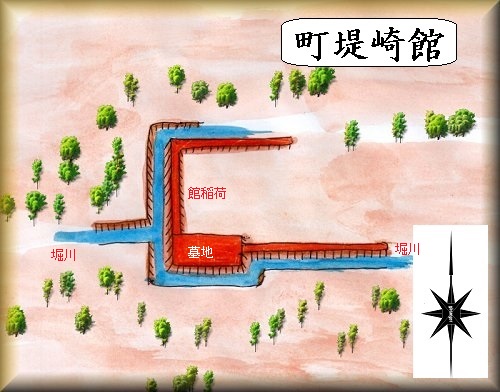

*鳥瞰図の作成に際しては『福島県の中世城館跡』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『福島県の中世城館跡』の図を参考にした。町堤崎館の場所。

猪苗代町消防団第一分団第四部二班の建物の北東150mほどの所にある墓地一帯が町堤館の跡であるという。

かなり破壊が進んでいるが墓地の周囲にはかろうじて土塁の名残らしきものが残されている。

町堤崎館の歴史については『福島県の中世城館跡』から引用する。

町堤崎館を構築した人物は不明である が、 神野顕元なる人物が住んでいたという。

この人物の出は不明であるが、『新編会津風土記』の記す伝説によれば、鎮護山神野寺という巨刹を創建し、祈願所とし、子院六供、末寺九 ヶ寺を有したという。

又 『会津旧事雑考』によれば、仁和3年(887)に神野寺の僧 ・宥賢が、三宝院より三義合、大受を受けたという。

それを信ずれば、神野寺はすでに9世紀末の平安時代に、存在したことになり、猪苗代氏支配以前に、この地方に勢力を持った人物ということになるが信じがたい。

後にこの町堤崎館より、町島田館(所在不明 )に居館を移したという( 『新編会津風土記』 )。

町島田村の南に、東神野寺という字が残されており、この付近に神野寺があったものと考えられる。

その点からすると、自分の祈願所により近い場所に、居館を移したことになる。

顕元は、さらにその後の時代に、合戦に敗れ、顕(秋)元原に塁を築きいて、隠れ住み、その地で没したという(同上)。

現在、顕(秋)元原は、秋元湖底になっている。 (佐々木修)