福島県喜多方市

*参考資料 『日本城郭体系』

*参考サイト 北の城塞 会津四家号考の時代

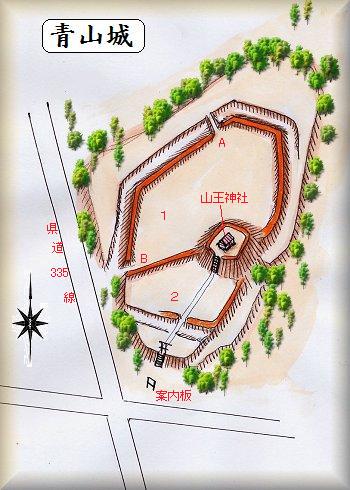

青山城(西城・喜多方市上三宮町上三宮)

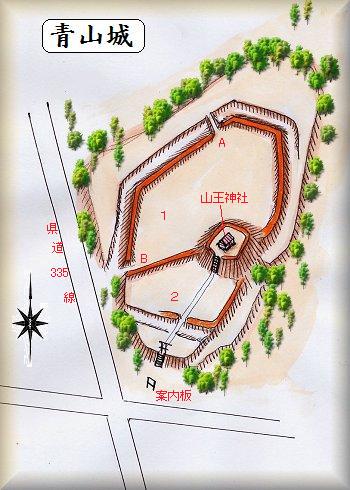

*鳥瞰図の作成に際しては、現地案内板、会津四家号考の時代を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、現地案内板、会津四家号考の時代を参考にした。

青山城の場所。

喜多方市街から県道335号線を北上し、上三宮に入ると、やがて山王神社のある山林が右手に見えてくる。これが、加納氏の居城であった青山城の跡である。

ちなみに青山城は西城とも呼ばれ、この城の東300mにある願成寺が東城であり、両者は連携し合っていた城であったという。東城の方は、遺構はすっかり消滅してしまっているというので、今回は訪れていない。

平素の居城であった東城に対して、西城(青山城)は、籠城のための詰めの城であったと言われる。しかし、青山城の方も、それほど要害地形にあるわけでもなく、堀などの規模が大きいわけでもない。こちらも平地城館に毛が生えた程度のものである。籠城用には近くの山に城を築いた方が良いのではないかと思われる。実際、この城は、応永年間に新宮氏に攻められて落城している。

山王神社のある部分が城内の最高所となっている。しかし、この部分は直径10mほどの円形の壇であるにすぎず、居住用の施設を置くには狭すぎるほどの広さでしかない。ここは物見のための施設、あるいは宗教施設でも置いていたのであろう。

城館としての主体は、神社背後下の1郭であったと思われる。1郭は周囲に土塁をめぐらせ、土塁の外側には堀が掘られている。とはいえ、城塁の高さは3mほど、堀幅もせいぜい3〜4m程度であるから、まさに平城といった趣の遺構である。

1郭は長軸50mほどある。これだけあれば、居館を営むことは可能であろう。しかし、家臣団を駐屯させるようなスペースはない。

1郭と2郭との間は土塁によって仕切られている。2郭は、1郭の前面防衛のための郭といったところであろうか。

このように青山城は平地城館のような城である。地元の豪族であった佐原氏の居館としては、まずまずといった程度の城館であるというべきであろうか。

|

|

| 県道335号線から見た、青山城のある森。比高7m程度の小高い丘である。 |

一番高い部分に山王神社が祭られている。しかし、ここの広さはこの程度で、居住用のスペースはない。物見の場所といったところであろう。 |

|

|

| 北側の堀。深さ3m、幅6mほど。 |

西側のBの虎口。全体に藪がひどくてまともな写真がほとんど映らない。 |

鎌倉初期、三浦一族は謀反の疑いをかけられて、滅亡しかかったが、幕府に味方した一族の中には、新たに所領を得るものもいた。この地を得た三浦一族佐原義連もその一人で、彼は会津に所領を得て一族を繁栄させていくことになる。佐原氏の本家は蘆名氏を名乗り、黒川城を城主とする。蘆名盛連は6人の子供たちに所領を分割したが、そのうち五男の加納盛時が、青山城の城主となった。

この加納氏は、応永9年(1402)に、同じ蘆名一族の新宮氏に滅ぼされてしまう。この程度の城館では、籠城戦もおぼつかなかったのであろう。これによって青山城も廃城となった。 |

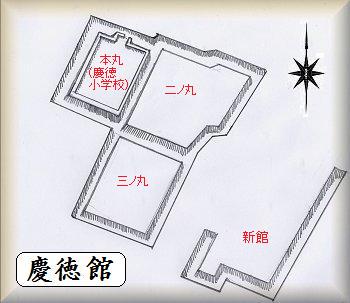

慶徳館(喜多方市慶徳町)

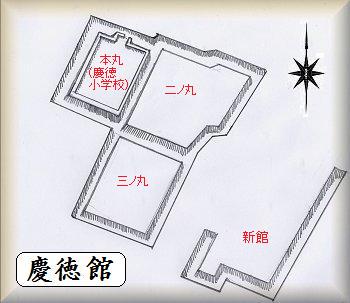

*ラフの作成に際しては『日本城郭体系』掲載の古図を参考にした。

*ラフの作成に際しては『日本城郭体系』掲載の古図を参考にした。

慶徳館の場所。

慶徳小学校のある場所が、慶徳館の本丸であったという。小学校の敷地となっていることもあり、遺構はほぼ隠滅状態だが、周囲には堀の跡かと思われるくぼんだ道路が見られる。また、小学校の南西端辺りには、土塁のようなものが見られる。もしかすると小学校の建設に伴って造られたものなのかもしれないが、位置からすると城塁の縁に当たる場所であり、もともとあった土塁を利用したものと見てよさそうに思える。実際の所、どうなのであろうか。

古図によると、本丸、二之丸、三之丸の3つの郭が並んだ形態であった。しかし、これでは細部がよく分からない。本丸の北側に出枡形のようなものが描かれているが、この虎口の位置からすると、外からいきなり本丸に入るようになってしまい、二之丸、三之丸が存在する意味がない。これらの郭の間は、いったいどのように接続されていたのであろうか。

また、古図には、東南のはずれにも折れを伴った堀を描いている。しかし、部分的なものであり、城域全体を囲むようなものではない。この付近には「新館」等との書き込みがあり、後の時代に、外郭部として新たに築かれたものであったと思われる。

いずれにせよ、改変がひどく、本来の形態がどのような城であったのか、よく分からない。天正年間まで使用されていた城館であるのだから、本来、もっと複雑な形態をしていたのではないかと思われる。

|

|

| 小学校の北側の道路。かつての堀跡であるらしい。 |

小学校の南西の角にある土塁らしくみえるもの。 |

慶徳館の創建ははっきりしていないが、天正年間には慶徳善五郎が居城としていたという。慶徳氏の出自についても明らかではない。

『塔寺八幡宮長帳』天文7年(1538)の条には「この年3月にの黒川の大火で焼けた屋敷」の内に、敬徳新左衛門の屋敷もある。この敬徳氏は慶徳氏のこととみられ、天文年間には、黒川城下に屋敷を持つほどの家臣であったことが分かる。

その後、永禄3年(1560)2月、蘆名盛氏が、石川郡松山で佐竹義昭・田村隆顕と戦った時、慶徳善五郎盛勝は、蘆名軍に従軍している。

元亀2年(1571)7月、蘆名盛氏は、白河に出兵、佐竹義重と戦った際、慶徳次郎左衛門は従軍して討ち死にした。

その後も慶徳氏は、蘆名氏家臣として活躍する。しかし、天正17年の摺上原の合戦で蘆名氏が滅亡すると、慶徳氏も会津を去り、慶徳城も廃城となったものと思われる。 |

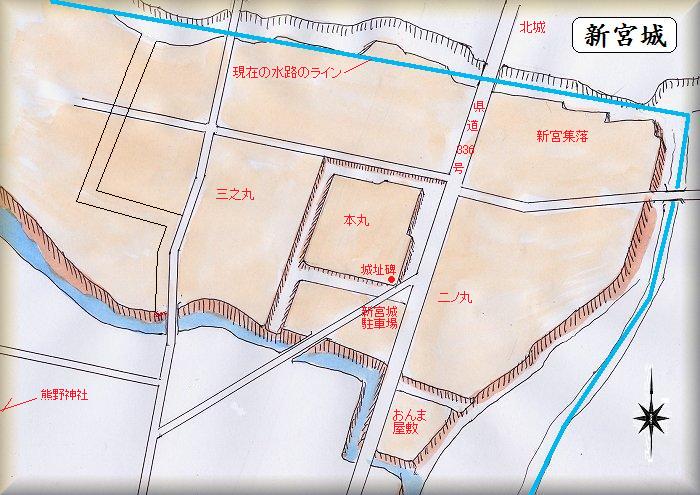

新宮城(喜多方市慶徳町新宮)

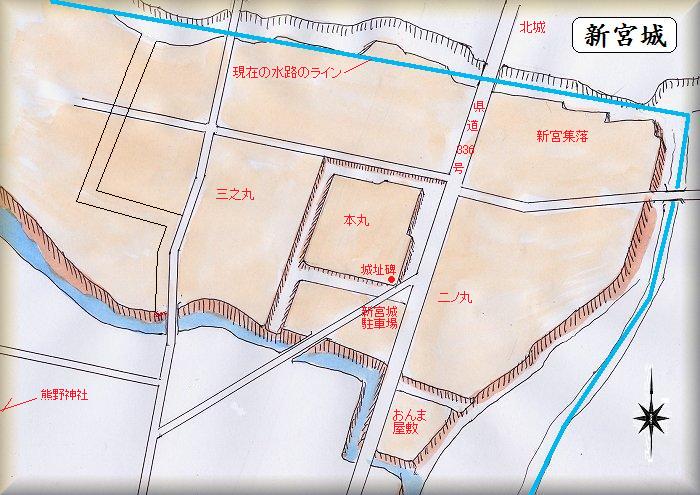

*鳥瞰図の作成に際しては『日本城郭体系』掲載の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『日本城郭体系』掲載の図を参考にした。

新宮城の場所。

新宮城は、地図などにも掲載されているので、場所を探すのはそれほど難しくない。

喜多方市から県道336号線を南下していくと、県道61号線に突き当たる500mほど北の辺り、道路の西側に細長い城址標柱が立っているのが見える。さらによく見ると「新宮城駐車場」という案内も出ている。そこで駐車場に入ってみる。

駐車場に入ってみても、予備知識がないと、いったいどこが城の遺構なのかよく分からない。城のことを説明する案内版などもなく、どういう城であったのかチンプンカンプンである。しかし、駐車場の北側の本丸は比較的遺構がよく残っている。

本丸は120m×130mほどの方形の郭である。その周囲には一段低く、幅15mほどの堀が取り巻いている。下草が生えているが、堀の跡であることははっきり見て取れる。

『日本城郭体系』の図に従って描いてみると、本丸には塁線に微妙な折れが生じる。しかし、航空写真や現地で見た印象では、かならずしも折れは認められない。実際には、折れのない単純な方形であったかもしれない。

郭の縁部分には低い土塁が巡らされているというが、かなり微妙なものである。一部は土塁の上幅が広く、櫓台であったかと見られる。

以上が本丸であるが、それを取り囲むようにしてかつて外郭部が存在し、城域は、400m×600mほどにも及ぶ。二之丸、三之丸といった区画が存在していたといわれており、平地城館としてはかなりの大規模城郭である。

このうち、南側の外郭ラインは、現在も、川に削られた天然の土手として存在している。高さ3mほどだが、幅7mほどもあり、防御ラインとしては十分である。この川は東に下ったところで直角に折れ曲がる。

その部分が「おんま屋敷」と呼ばれている部分である。この郭は、形態からすると角馬出しのような郭だが、「おんま」という名称からすると、馬場であったのかもしれない。

一方、北側は耕地整理が進んでしまっている。そのため、蛇行していたかつての川のラインは、直線的な水路となって消滅している。東側の新宮集落の辺りは、土手の塁が残っているようだが、全体的に破壊の度合いが進んでしまっている。

耕作地のど真ん中にある平地城館であるということもあり、周辺部の破壊は大きいが、それでも本丸の形態はよく残されている。平地城館の基本プランを残す城館であるといっていいだろう。

|

|

| 二之丸南側の川。天然の水堀であった。 |

おんま屋敷の堀の名残はかすかに土手となって認められる。 |

|

|

| 本丸西側の堀。本丸の周囲には幅10mほどの堀跡がはっきりと残っている。 |

本丸北側の堀。 |

新宮城は新宮氏の居城であった。新宮氏も、鎌倉時代に会津地方に所領を得て入部してきた三浦一族佐原義連の支族である。

佐原氏は蘆名氏を名乗り、会津地方に一族を繁栄させていく。蘆名盛連は、長男経連に猪苗代、次男広盛に北田(湯川村)を、三男盛義に藤倉(旧河東町)を、四男光盛に本拠黒川(会津若松)を、五男盛時に加納(喜多方)を、六男時連に新宮を与えた。この時連が新宮氏の祖となる。鎌倉時代半ばの建暦2年(1212)のことである。

室町時代に入ると、蘆名氏諸家間で、さまざまな抗争が引き起こされるようになってくる。これには南北朝間の対立も関係しているのだろう。

貞和元年(1349)、新宮明継は、蘆名直盛と小松原で戦っている。この戦の際の祈願文が、近くの熊野神社に残されており、国指定の重要文化財となっている。

一族間の抗争はなおも続き、康歴元年(1379)、新宮明継は、北田城主大庭政康と戦って戦死した。しかし、新宮氏はその後勢いを盛り返し、応永9年(1402)、新宮盛俊は、加納の佐原氏を攻撃して滅ぼした。

これに対して蘆名本家は、翌年から反撃を開始する。応永10年、新宮城は、蘆名氏の軍勢に取り囲まれた。この攻撃で新宮城は落城している。新宮盛俊はかろうじて城を脱出、西方5kmの小布瀬城に籠城して抵抗、その後、和議を請い、結局蘆名氏に降伏して許された。蘆名氏の軍事行動はなおも盛んで、反抗する氏族を次々に追い詰めていった。応永16年6月3日には、北田城が攻められ、北田氏が滅亡してしまう。

北田氏の滅亡に危機感を感じた新宮時康は、応永20年、蘆名氏に先制攻撃をかけた。時康は、新宮城の西方1kmの山に高館城を築いて、ここで籠城を行っ。た。高館城の守りは固く、容易に落ちることはなかった。

その後、数年にわたって、蘆名氏の高館城攻撃が続けられることになる。応永26年6月29日、蘆名氏に通じた津川城(新潟県津川町)を新宮氏が攻略すると、その1ヶ月後の7月28日には、蘆名氏が新宮氏の支城小布瀬城を攻略した。これがきっかけとなって、その冬には蘆名氏と新宮氏との合戦が起きる。しかし、冬場であったため、蘆名氏は新宮氏を攻略しきれず、黒川に引き上げた。

応永27年7月2日、蘆名氏が夜襲を仕掛けてきた。この時はついに城を支えきれず、新宮時康はとうとう領地を放棄して越後に脱出した。越後五十公野(いじみの)城を拠点とした新宮時康は、徐々に勢力を回復し、13年後の永享5年(1433)、会津の旧領回復のための足掛かりとして、津川城を攻撃した。しかし、津川城の城将金上盛勝は、よく防ぎ、逆に新宮勢に攻撃を仕掛けた。これにより新宮一族の大半は討ち死にし、新宮氏は歴史の表舞台から姿を消していくことになる。

というようなわけで、新宮城は応永年間には廃城となった城である。その時期の城館でも、これだけの城域を持っていたというのが、ちょっと意外である。それにしても常陸の小田城と同様、平地城館というのは、やはり、いざ合戦となると、ちょっと心もとないものであるようだ。 |

常世館(喜多方市塩川町常世)

常世館の場所。

常世館の場所。

常世館は、常世の稲荷神社の西側一帯にあったという。常世の集落の東南近くに稲荷神社があるが、ここから道路を北上していくと、公民館の手前辺りで、道路脇に土塁が見えてくる。ここが館跡であるらしい。土塁の全面には水路があるが、これが水堀の名残であろう。

集落の西側には川が流れている。これが西側の天然の堀であり、周辺の水田を潤す水資源ともなっていた。

常世館の歴史について、詳しいことは分からない。鎌倉時代、青山城の加納五郎盛時の次男頼盛が常世村を拝領しているので、この人物が築いたのではないかと一応考えられる。

常世氏は葦名氏の重臣となったが、天正17年(1589)の葦名氏の滅亡と共に、常世氏も没落していったものと思われる。

|

|

| 西側を流れる川。これが天然の水堀となっていた。 |

|

|

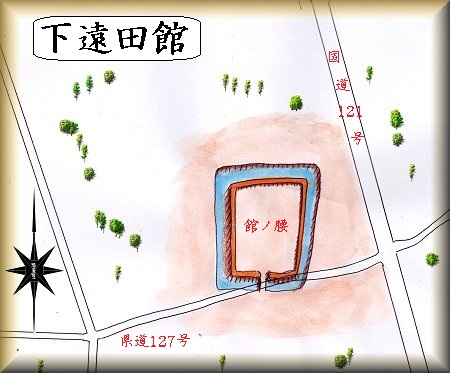

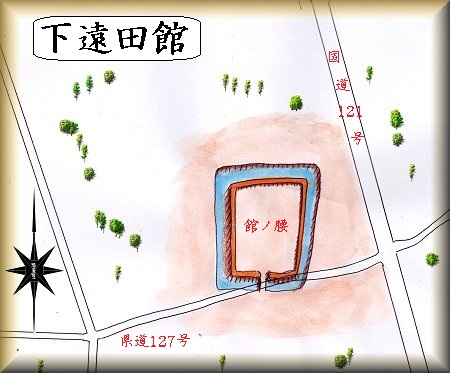

下遠田館(喜多方市遠田字館ノ腰)

*図の作成に際しては、『福島県中世城館跡調査報告書』を参考にした。

*図の作成に際しては、『福島県中世城館跡調査報告書』を参考にした。

下遠田館の場所。

日橋川緑地公園に西方にある集落の中に「館ノ腰」という地名が残っており、ここに下遠田館が存在していた。

現在では宅地化と耕地整理のために遺構は見られなくなってしまっている。

『福島県中世城館跡調査報告書』を参考にして、復元図を描いてみると、右の図のようになる。

東西100m、南北150mほどの長方形の単郭で、南側に虎口が開口していた。

下遠田館の城主は、三橋刑部重治であった。重治は三橋備前貞重の次男である。

文亀2年(1502)、常世氏が中心となって、三橋氏、勝氏、小荒井氏らが、蘆名盛高に対して反乱を起こした。反乱軍は敗れ、これによって三橋氏は会津から追放されてしまう。

翌年4月、三橋氏は、伊達尚宗の支援を受けて、山形の長井から会津に攻め込んできたが、再び敗れて、落ちて行った。

しかし、その後に許されたようで、天正年間には再び蘆名氏の家臣となっている。

天正17年、摺上原の合戦で蘆名氏は伊達政宗に敗れ、会津を追われた。三橋氏は蘆名義広にしたがって、常陸に落ちて行った。

その後、会津に戻ってきて、貝沼館に居住したという。

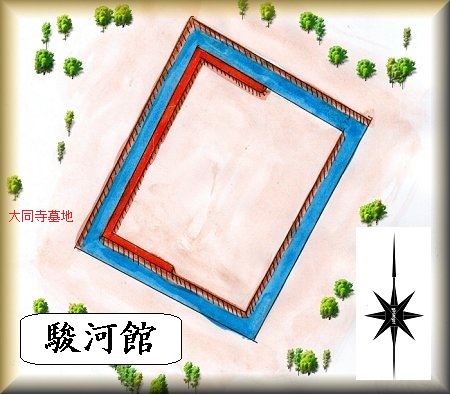

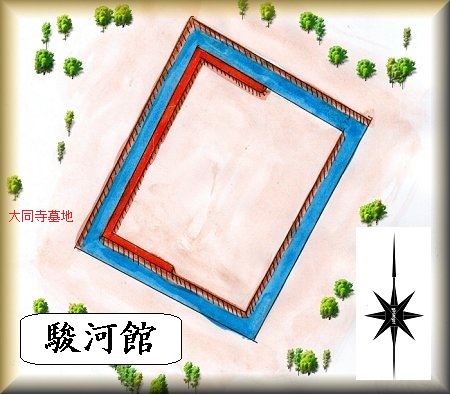

駿河館(喜多方市慶徳町新宮熊野)

*鳥瞰図の作成に際しては『福島県の中世城館跡』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『福島県の中世城館跡』の図を参考にした。

駿河館の場所。

駿河館は、新宮熊野神社の北方、大同寺や大同寺墓地の近くにあった。

現在でもなんとなく長方形の区画が残されている。

新宮氏が滅亡した後、蘆名氏から熊野宮の守護に任じられたのが蘆名一族と思われる西海枝駿河守であった。

彼の居館がここであったと考えられる。駿河館という名称は、彼の官名より来ているのであろう。

西海枝氏は、蘆名氏の黒川城下にも屋敷を営む家臣であった。

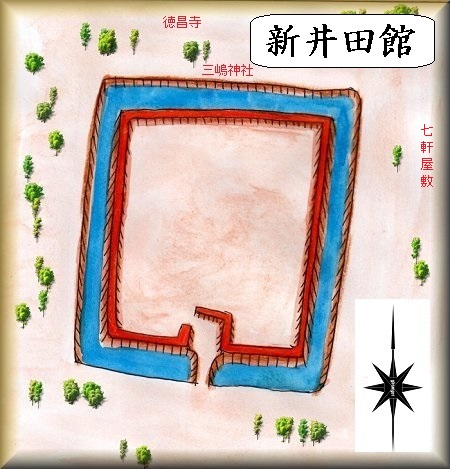

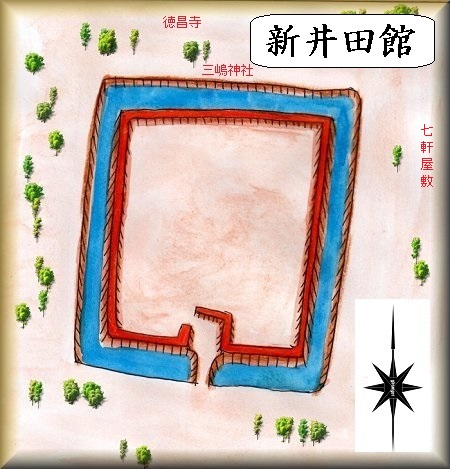

新井田(にいだ)館(喜多方市塩川町新江木新井田)

*鳥瞰図の作成に際しては『福島県の中世城館跡』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『福島県の中世城館跡』の図を参考にした。

新井田城の場所。

新井田館は単郭の城館で、現在は一軒のお宅の敷地となっている。

三嶋神社のすぐ南側の場所である。

かつては周囲に土塁と堀が巡らされていたようだが、堀は埋められてしまい、一部の土塁のみが残されている。

旧状では南側に枡形構造を有していたらしいが、その部分も現在では失われてしまっている。

新井田館の歴史については『福島県の中世城館跡』から引用する。

新井田館の構築者については二説ある。

『薦名家御旧臣見分録』では、建仁3年(1203)に新井田太良重国が築き、岡村と呼ばれていたのを新井田村と改め、その後、田辺左衛門尉義秀が住んだとしている。

一方、『新編会津風土記』では、建仁元年(1201)源義経の配下であった田辺右衛門義秀が猪苗代に住み、同3年(1203)に新井田館を築き、新たに田地を開いたために、新井田を村名としたと

している。

両者とも田辺氏を居住者としている点は一致しているが、全面的に信頼することはできない。

『新編会津風土記』によると、田辺氏は熊野湛増の支族であり、源平の争乱では、義秀は源氏につき、義経指揮下のもと屋島の合戦で功を成し当地に至ったのであるという。

義秀以降も、その子孫が新井田館に住んでいたが、天正14年(1586)、五郎左衛門秀将の代に、故あって所領を失ったという。

天正17年(1589)に伊達政宗が田那邊五郎左衛門に宛てた朱印状(『新編会津風土記』所収)によれば、五郎左衛門は地頭に年貢納入する立場にあり、在地領主から土豪的地位に転落したらしいことが想像される。

江戸時代の田那邊家は館に住み肝煎を勤めていた。 (佐々木修)

|

|

| 土塁。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

*鳥瞰図の作成に際しては、現地案内板、会津四家号考の時代を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、現地案内板、会津四家号考の時代を参考にした。

*ラフの作成に際しては『日本城郭体系』掲載の古図を参考にした。

*ラフの作成に際しては『日本城郭体系』掲載の古図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『日本城郭体系』掲載の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『日本城郭体系』掲載の図を参考にした。

*図の作成に際しては、『福島県中世城館跡調査報告書』を参考にした。

*図の作成に際しては、『福島県中世城館跡調査報告書』を参考にした。 *鳥瞰図の作成に際しては『福島県の中世城館跡』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『福島県の中世城館跡』の図を参考にした。 *鳥瞰図の作成に際しては『福島県の中世城館跡』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『福島県の中世城館跡』の図を参考にした。