福島県南相馬市

*参考資料 『北海道・東北地方の中世城館4(岩手・福島)』(東洋書林) 『日本城郭体系』

小高城(紅梅山浮舟城・南相馬市小高字古城・城下)

*鳥瞰図の作成に際しては『北海道・東北地方の中世城館4(岩手・福島)』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北海道・東北地方の中世城館4(岩手・福島)』を参考にした。

小高の小高神社のある台地が小高城の跡である。城址は前川に臨む比高10mほどの台地に築かれている。この台地はもとは、北側から延びているものの先端部であったようだが、図のAの部分の北側は削られて分断されており、現在では独立台地の形状をなしている。妙見橋を渡ってすぐの台地下に駐車場があり、神社参道の石段の脇には「小高城址」の大きな城址碑が建っている。

なお、この城の別名を紅梅山浮舟城というが、それは遠くから見た城の形状が川に浮かぶ船のようにも見えたからであろう。紅梅山というのは、かつてこの山に紅梅が多く植えられていたということなのであろうか。紅梅を植えた城など、なかなかしゃれた感じがする。

城はわりと古い時代の形態をそのまま残しているというべき形態である。それほど技巧的な感じはせず、構造は実に単純なものである。台地中央部の小高神社のあるあたりが中心部となる。台地は東側に向かって低くなっており、そちらに2郭、3郭があるが、それだけのものである。ただし台地上は結構広いので、居住空間としては十分なものであるといえるだろう。戦国期以前の領主の居館としてはまさにふさわしい規模のものである。3郭は、「馬場」とも呼ばれている。

神社の背後には高さ1,5mほどの土塁が盛られている。その先端部に堀切が入れられ、Aの部分は一段高くなっている。これはもともと台地続きであった北側の部分との区画を明確にするためのものであろう。

神社の西側脇にはBの虎口がある。切り方が新しいようにも見えるが、内部は枡形形状になっている。相馬一族関連の城郭には枡形がよく見られるということから、これも原初的な枡形の一種とみてよいであろう。

城の南側はかなり鋭い切岸となっているが、本来は、この方面は前川に直接望み、水運の監視を行っていたと思われる。垂直切岸は、川に削られたゆえんのものであるかもしれない。

城の東側下には弁天池や水堀の跡が見られる。後世の改変もあるであろうが、幅10mほどの比較的広い堀がめぐっていたものと思われる。

城の北側は、現在では耕地整理後の水田が展開するという光景になっているが、こちら側にも本来は水堀があったのではないだろうか。

なお、城内にある小高神社は、もとは妙見社である。いうまでもなく、千葉一族の守護神を祀ったものである。

小高城は相馬氏の居城であった。鎌倉時代に陸奥に下向した相馬氏は、一族を各地に配置した。鎌倉時代の末期にはすでに小高に居館が営まれていたともいわれるが、それが現在の小高城と一致するかどうかは定かではない。

南北朝時代、相馬氏は北朝に付いたが、建武3年(1336)当初優勢であった南朝方との戦いに敗れ、鎌倉で自害した。その後、相馬光胤によって築かれたのがこの小高城であったという。

それから小高城は相馬氏の居城となり、慶長16年(1611)に中村城を築いて移転するまで、長く相馬氏の本拠地として使用されることになる(一時的に天正年間に牛越城を居城とした時期もあったが)。しかし、慶長年間まで、しかも本拠地として用いられていた城にしては、あまりにも規模が小さすぎるような気がする。そのあたり疑問を感じないでもない。

ところで、国指定重要無形文化財「相馬野馬追い」は、本来、小高城で行われていたものであった。現在でも、野馬追い神事は、中村城から始まって、この城に達するのだという。

|

|

| 小高神社の入り口の石段脇には、立派な城址碑が建っている。 |

小高神社。ここが主郭ということになるが、長軸100m以上あり、けっこう広い空間である。 |

|

|

| Bの切り通し虎口の内部は枡形状の空間になっている。相馬氏関連の城郭は枡形が多いようで、これも遺構とみてよさそうである。 |

1郭北側の土塁。高さは1.5mほどであるが、なかなかしっかりと積まれている。 |

|

|

| 1郭北東角とAの部分との間に掘られた堀切。深さ5mほどである。 |

城の北側を見たところ。周囲の水田は水堀であったと思われる。 |

|

|

| Aの部分と北側の台地を切り離している切り通し。左側がAの部分である。 |

弁天池。といってもこのような状態になっており、水があるのかどうかもよく分からない。 |

|

|

| 弁天池の南側の堀跡。多少低い地形になっているが、水はなくなっている。 |

神社の東側の参道。2郭と3郭との間を通る道である。 |

|

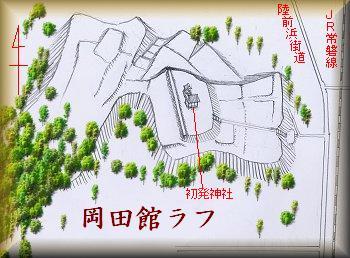

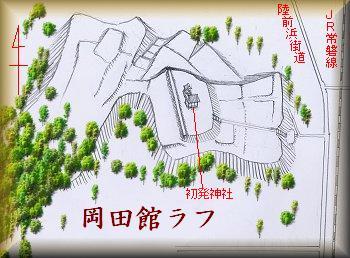

岡田館(南相馬市小高字北ノ内)

*鳥瞰図の作成に際しては『北海道・東北地方の中世城館4(岩手・福島)』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北海道・東北地方の中世城館4(岩手・福島)』を参考にした。

県道255号線が常磐線の踏切を越え、県道120号線(陸前浜街道)と合流する地点のすぐ西側に初発神社があるが、この神社のある比高10mほどの台地が岡田館の跡である。

神社のある20m×60mほどの部分が1郭に当たると思われる。さらにその東側下の広大な水田地帯が2郭ということになろうか。これらの郭の斜面はそれぞれ高さ6,7mほどの切岸となっている。

神社の西側には高さ3mほどの大きな土塁が南北に横たわっている。これも当然城郭遺構とみるべきであろう。不思議なのは、その西側には堀が伴っていないことである。つまり台地上に土塁1本が長く延びて台地上を二分しているという図式になっているのである。どうも理解しがたい構造である。

土塁の西側にも畑があり、その西側は急に幅が狭くなり、その先に西側の台地が続いている。西側の台地も周囲が切岸状の急斜面となっている。このような地形からしてみると、西側の台地は外郭部と見るのがよさそうに思われるが、実際のところ、台地上は耕地化に伴う改変が激しいようで、旧状がいかなる形態であったのかは分かりにくくなっている。現状では、段々に水田跡や畑が配置されているといっただけの地形である。

この舘がそれほど巨大なものであったとも思われないので、神社とその東側が館の主要部であり、土塁から西側は城域内ではなかったという見方もあろう。しかし、そのあたりは旧状を明確にしない限り断定はできない。一方、西側の台地が外郭部であったとするならば、かなり広大な城郭であったということになり、城郭としての評価はまったく違ったものになるであろう。

岡田氏は相馬氏の一族でその重臣であった。城内に初発神社(もとは妙見社)を祭っているのは、本家の相馬氏が千葉一族であったからである。もちろん家紋も九曜紋であったと思われる。現地案内板によると、岡田胤徳は、相馬重胤とともに、元亨元年(1323)に、下総から行方郡(現在の南相馬市近辺)に移ってきたという。行方郡の小高といえば、まったく同様の地名が茨城にもあるが、これは偶然の一致なのであろうか。あるいは、いずれかの小高は、何らかの理由でもう片方の名称から採ったものであるのかもしれない。もっとも茨城の小高は大掾一族であり、こちらは千葉一族であるという違いはあるが・・・・。

慶長16年に相馬氏が中村城に移るまで、岡田氏はここを居城としていたという。

|

|

| 東側の入り口辺りから見た岡田館。比高10mほどの台地上である。 |

初音神社。もともとは妙見であったものだろう。柱には九曜門が彫られている。地味な神社だが社殿の彫り物はなかなか見事にできていた。 |

|

|

| 神社背後の土塁を西側から見たところ。高さ3mほどある大きなものである。 |

台地の西側の様子。耕作化でかなり改変されている様子であり、そこまで城域なのかさっぱり分からない。 |

|

|

| 神社北側下辺りの畑。 |

神社入り口の切岸。この辺りは城址らしい雰囲気を残している。 |

|

明神館(南相馬市大甕字館)

*鳥瞰図の作成に際しては『北海道・東北地方の中世城館4(岩手・福島)』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北海道・東北地方の中世城館4(岩手・福島)』を参考にした。

明神館は大甕小学校の南300mほどのところにある。比高15mほどの低い独立台地である。城址には日祭神社が祭られている。台地の西側に神社入口の石段があり、その脇に「明神館跡」の標柱が立っている。館跡の標柱は、神社本殿の脇にも立っており、標柱が充実しているという点では非常に親切である。しかし、それとは反比例するように、館の遺構そのものはなんだか分かりにくい。

神社の背後にあり、さらに5mほど高くなった1が主郭に当たると思われる。ここは長軸40mほどの平坦な郭であるが、現在は荒地となっている。重機が通った道などもあり、かなり改変されている可能性もある。

その北西側下が神社本殿のある2郭となるが、さらにその北東側一段下には3の腰曲輪のようなものがおある。この腰曲輪は、外側に土塁を伴っており、一見横堀のようにも見えるのであるが、その削り方は新しいようであり、近年、重機によって改変されている可能性が高い。

1郭の南側下には4,5の腰曲輪状の部分があり、いずれも民家になっている。ここも城域内であったとみてよさそうである。

館の全貌はこれがすべてで、小規模なものである。しかし、小領主の居館としてはこの程度で十分であったものだろう。それほど技巧的な面はないが、斜面はけっこう急峻で、そこそこの防御力はある。

明神館は岡田次郎左衛門によって築かれたものであるという。この人物のことはよく知らないが、岡田氏は相馬一族の重臣であり、岡田館の岡田氏と関連した人物だったのであろう。といったわけで、この日祭神社ももとは妙見社であった。

|

|

| 日祭り神社の入り口。脇には「明神館」の標柱が立っている。 |

神社裏の最高所が郭跡であると思われるが、一面この通りの荒地となってしまっている。長軸40mほどあろうか。 |

|

|

| 神社北側下の腰曲輪。一部横堀状になっている部分である。しかし、これは後世の改変なのかもしれない。 |

東側の国道から見た明神館。4,5の部分は民家となっている。 |

|

真野古城・田村堀切(南相馬市鹿島区江垂字新城)

国道6号線の「柚原」という交差点から西に進み、踏切を越え、堀川商店のある次の信号も過ぎてさらに北西に500mほど進んでいくと「新城公園入口」の案内が道路脇に見えてくる。この時、左手に見えている比高20mほどの台地先端部が真野古城の跡である。案内板にしたがってこの道を南西に進んでいくと、車数台が留められるスペースで行き止まり、台地上に続く遊歩道が見えてくる。

国道6号線の「柚原」という交差点から西に進み、踏切を越え、堀川商店のある次の信号も過ぎてさらに北西に500mほど進んでいくと「新城公園入口」の案内が道路脇に見えてくる。この時、左手に見えている比高20mほどの台地先端部が真野古城の跡である。案内板にしたがってこの道を南西に進んでいくと、車数台が留められるスペースで行き止まり、台地上に続く遊歩道が見えてくる。

遊歩道を登っていくと、すぐに堀切らしきものが見えてくるが、そこには道が付いていないので、道なりに進むとやがてAの虎口を経由して郭内に上がることができる。

郭内は、長軸150mはあろうかというかなり広い削平地であり、単郭とはいえ、相当の規模である。さらに南側の台地基部との間には、最高で郭内からの高さが7mはあろうかという巨大な土塁が見えている。また、南西側にはBの虎口もある。この虎口の周囲は明確な枡形構造となっている。こうした構造や規模からして、戦国期に相馬一族によって築かれた(あるいは改修された)城郭であったと思われる。

城の南側が台地続きに当たるので、この方面に長い堀切を入れている。深さ7m、幅10mほどの大きな堀切であるが、内部はガサ藪がひどくて、その形状を把握するのが難しい。

明確に城と思われる部分は以上である。しかし、考えようによっては南側の台地そのものも郭と見ることができるかもしれない。明確ではないが、部分的には城郭遺構かと思われる部分も存在しているのである。(畑地化で隠滅している可能性もある。)

この城でもう1つ注目すべきなのは、主郭よりも500mほど西側に大規模な堀切を入れているという点である。堀切はU字型にカーブしながら、南北に台地を掘り切っている。台地の南北両側下は沼沢地や池であったようで、この部分を掘り切ってしまえば、台地続きのアクセスが難しくなるのである。

堀切は深いところでは7m近い深さを誇っている。土塁は東側からでも5mほどの高さにも達する。ただし、南に向かうにしたがって、規模は次第に小さくなり、南端近くでは高さ2mほどにも満たなくなってくる。これでは防御に心もとないが、崩されてしまっているのだろうか。

現地案内板によると、城内では一部発掘が行われ、8世紀代の竪穴式住居跡、井戸跡、掘立建造物跡、鍛冶工房跡などが発見されている。出土遺物も、土師器、須恵器、屋根瓦など古代のものが中心であるという。こうしたことから、真野古城は多賀城などと同様の古代城館の1つであり、行方郡の郡衙が置かれていたところであると推定されている。いわゆる古代城館というやつで、「古城」と名付けられているのも、それにちなんでいるものと思われる。

しかし、明確な枡形、非常に重厚な土塁、奥に離れた所に設置している堀切などの構造からすると、戦国期の相馬氏が絡んでいるのではないかと想像したくなる。特に「新城」という地名が残っていることをどう見るべきであろう。

確かにここには古代城館が営まれていたのかもしれない。しかし、後になって「新城」と呼ばれるような城郭が存在していた時期もあったのではないかと思う。もっとも、後代の異物がほとんど出土していないことからすると、それほど生活感を伴うような使用はされていなかったというべきであろうか。

|

|

| Aの虎口。これが現在の入り口である。 |

北側先端の土塁。この下には腰曲輪がある。 |

|

|

| 南側の土塁。非常に重厚な土塁である。高さ7mほどもあろうか。塁上の人間の大きさと比べてみれば、いかに巨大な土塁であるかがわかるであろう。 |

Bの虎口を見たところ。枡形状になっているのが分かる。 |

|

|

| 台地との区画部分。 |

台地との間を切り離している堀切だが、堀底の現状はこのような感じで、さっぱり形状が分からない。 |

|

|

| 奥の堀切を探すために台地上をどんどん歩いていった。台地下には池が見えている。かなり深そうな池だ。 |

奥の堀切の土塁。この辺りはまだ高さ3mほどで、それほど大きくはない。 |

|

|

| しかし北側に進むにつれて土塁の高さはどんどん高くなっていく。この辺りでは6m以上もありそうである。 |

堀底から見た様子。 |

|

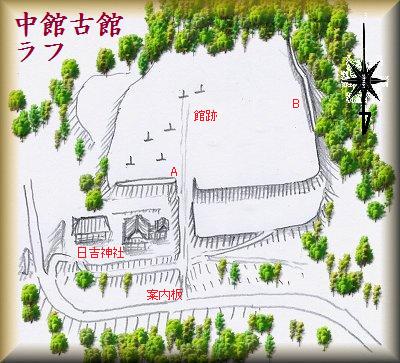

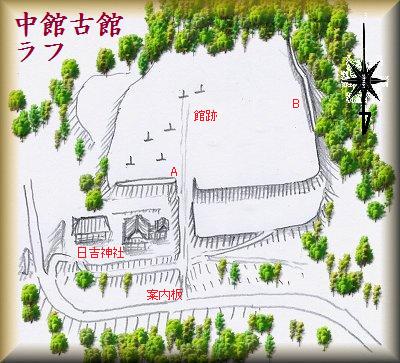

中館(江垂館・南相馬市鹿島町江垂字中館)

中館は真野古城の東南600mほどの所にある。その名も中館という小字のある地である。県道120号線のすぐ東脇の比高15mほどの台地上であり、台地上のさらに一段高くなっている辺りが館跡らしい。

中館は真野古城の東南600mほどの所にある。その名も中館という小字のある地である。県道120号線のすぐ東脇の比高15mほどの台地上であり、台地上のさらに一段高くなっている辺りが館跡らしい。

台地上には、日吉神社がある。この神社の下の道路脇に館跡の案内板が立っている。

神社の脇から上がって行くと、そこは墓地と畑になっている。よく見ると台地の上がり口脇にはAの土塁状の部分がある。さらに東側の台地先端部を見てみると、Bの土塁がある。こちらはかなりしっかりとした土塁である。これが残存遺構であるらしい。

台地上は長軸100mほどの規模であり、中世城館が営まれるにはちょうどいい広さであるといっていい。

北側に一段低く腰曲輪があるが、これも遺構とみてよさそうだ。

なお、台地続きの南側には、空堀を挟んで、南館と呼ばれる、同規模の館があるらしいが、雨が激しく、南側は山林化していたために、間にあるという空堀も含めて、今回は確認していない。

中館の由来は古く、現地案内板によると、国司源顕家の時代(北畠顕家 南北朝時代)に、桑折五郎元家が、伊達郡桑折からきて館を営んだことに始まるという。

北畠顕家が籠もっていた南朝方の霊山城が落城した時に、桑折五郎は、霊山城の守護であった神山王大権現と熊野大権現とを奉じてこの地まで逃れてきた。そこでこの地に安置したのだが、それがここの日吉神社の由来となっている。

桑折五郎は、この地に逃れてくるにあたって、敵の目を逃れるために、主従ともに七福神の格好をしてやってきたという。本当のことかどうか分からないが、面白い話なので一応、記載しておく。

中館は、古い記録では「江垂館」と出てきている。また、ここに移ってきて以降、桑折氏は、真野氏を称するようになったという。

時代は降って、天文11年(1542)、黒木城の黒木弾正が反乱を起こした時、相馬城主相馬顕種は、大軍を率いて、中館に本陣を置いたという。この際に堀切なども築かれたらしいが、後にこの地の拠点は田中城に移り、ここは廃城となったという。

|

|

| 北側から見た中館のある台地。正面の台地の中央高台部分が館跡であるといわれる。 |

館跡の真下にある日吉神社。 |

|

|

| 館跡。方100mほどの規模である。 |

西側に残る土塁。 |

|

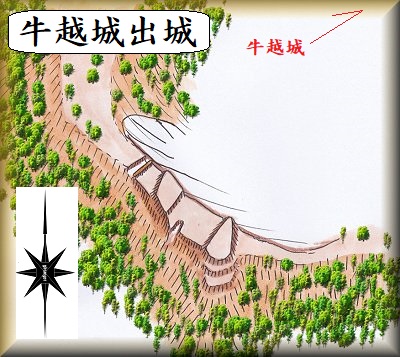

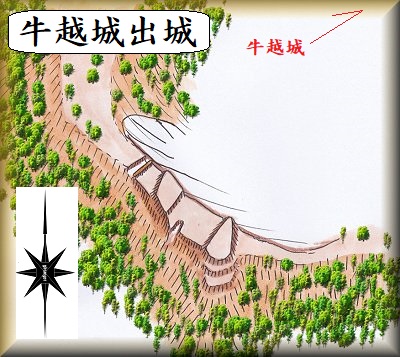

牛越城(南相馬市牛越字舘山)

*鳥瞰図の作成に際しては、現地案内板を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、現地案内板を参考にした。

牛越城は南相馬市役所の北西1.2kmほどのところにある。西側の山稜が馬蹄形に東側に突き出している部分の先端近くを加工した城で、山麓からの比高は30mほどである。東側の山麓には手長神社が祭られている。市役所の西側から一番近く見える山の先端部であるから、場所はすぐに分かると思う。

城の本丸部分には市の浄水場が置かれている。したがって、この浄水場を目当てにしていけば城址に到達できるのであるが、浄水場に向かう道の途途中にも「牛越城跡入口 これより西に1000m→」といった案内が出ている。

浄水場となっているということもあり、本丸まで車で行くことが可能である。未舗装ではあるが、それほど荒れた道ではない。

途中、妙見館の下を通り、さらに進んでいくと、大手虎口が見えてくる。Aの部分である。両脇には深さ7m、幅10mほどの大規模な堀切が見えている。堀の北側は竪堀となって台地に降り、南側は堀底が通路となって台地下に続いている。この堀切は「千人沢」と呼ばれている。千人で掘ったことにちなんでいるのか、千人を収容できる広さがあるという意味なのか不明なのだが、ちょっと心惹かれる名称である。

この先の上が二ノ丸で、さらに進んでいくと、本丸の入口で行き止まりとなってしまう。ここに牛越城の案内板が設置されていた。

浄水場となっている本丸は立ち入り禁止となり、周囲に金網が設置されている。したがって内部に進入することはできないのだが、金網に沿って本丸を一周することは可能である。

本丸といっても、長軸30mほどの小規模な区画であり、それほど多くの建物を建てることはできなさそうである。二ノ丸との間には鞍部が形成され、ここに水道タンクが建てられている。・・・と書いてみたが、どうも本丸の城塁は新しく削られたもののようにも見える。さらに、水道タンクの裏側にも削り残された土塁のようなものが見られる、といったことから、本丸そのものが半分削平されて、現状の地形になっているのかもしれない。であるならば、本来の本丸は二ノ丸と同程度かそれ以上の平場で形成されていたということになる。

本丸の東側には深さ10m、幅20mほどもある巨大な堀切が掘られている。その先が東館ということだが、かなりヤブ化している状態である。この堀切を降りてみようと思ったのだが、夏場ではちょっときつい。

本丸の北側下には大規模な帯曲輪が形成されている。帯曲輪があるのは南側も同様で、さらにその下には腰曲輪1と2が置かれている。

本丸こそはさほどの広さを有していないが、大規模な堀切と切岸によって防御され、さらにその下には広い郭を何段にも付設している。これらをあわせると、かなりの曲輪面積を持っていた城であったことが分かる。

また、尾根続きに当たる西側のピークには妙見館が置かれていた。妙見というくらいだから、ここに妙見社を祭っていたのだろうか。いずれにしても、千葉県人としては、こんなところで千葉氏の守護神を見ると、なんとも親しみを感じてしまうのであった。妙見館は出城のようなものであったろう。

さらに谷津を挟んで南側にも、出城と思われる遺構がある。

|

|

| 東側山麓から見た牛越城。比高30mほどの独立台地である。 |

Aの大堀切の北側。深さ7m、幅10mほどある。大規模すぎて、うまく撮影できない。右側が二ノ丸の城塁。 |

|

|

| Aの堀切の南側部分。堀底は通路となって下の腰曲輪に続いている。 |

本丸と東館との間の堀切。深さ10m、幅20mほどもある、巨大な堀切である。 |

|

|

| 本丸(左側)と二ノ丸との間の鞍部には、水道タンクが設置されている。 |

Aの虎口脇の土塁。 |

牛越城も一時期、相馬氏の本拠となった城である。もともとは牛越氏の居城であったというが、文安2年(1445)に牛越定綱が相馬本家に対して謀反を起こすと、小高城の相馬高胤によって攻撃され、滅ぼされた。その後は、相馬氏によって支配されたが、その頃にはそれほど大規模な城郭ではなかったようで、相馬氏は牛越城の城番衆として、常時10名を在城させていたという。

慶長元年(1595)、相馬義胤は、村上城の築城を決める。それまでの居城であった小高城は大名の城としてはあまりに手狭であったため、5万石の大名の居城として相応の城を築こうとしたのである。しかし、土木工事を終え、普請を始めようとしていた矢先、村上城内で不審火が置き、普請用に積んであった材木がすべて燃やされてしまった。

これを知った義胤は「村上城は不吉である」として、放棄。翌慶長2年、新たに新居城として決定したのが牛越城であった。さっそく牛越城の改修工事が行われ、翌慶長3年小高城から移転した。しかしその4年後の慶長7年5月、相馬馬追いを行っている最中、義胤は徳川家康から改易の使者を受けた。関ヶ原合戦時の態度があいまいであったことが理由である。その後、本多正信や伊達政宗らのとりなしもあって、10月に嫡子利胤への宇多・行方・標葉3郡の再支配が認められ改易は回避されるが、「牛越城は不吉である」として廃城され、義胤は、再び小高城に居城を移した。「不吉」というのには、牛越城に在城していたわずかな期間に、父や弟、愛妾などが相次いで急死したことなども重なっているのであろう。

これによって牛越城はわずか4年で廃城となってしまったのであった。「牛越」という名称もぱっとしないのだが、あまり縁起のよくない城であったようだ。 |

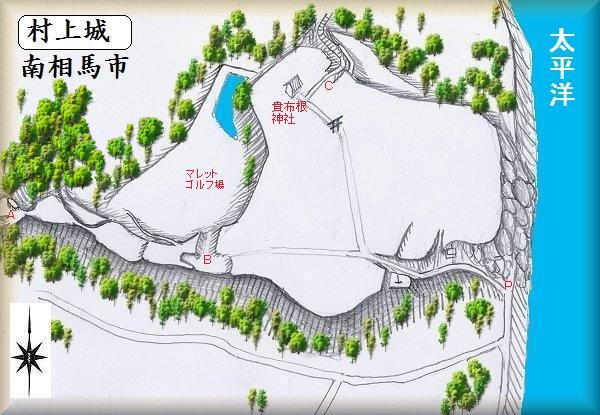

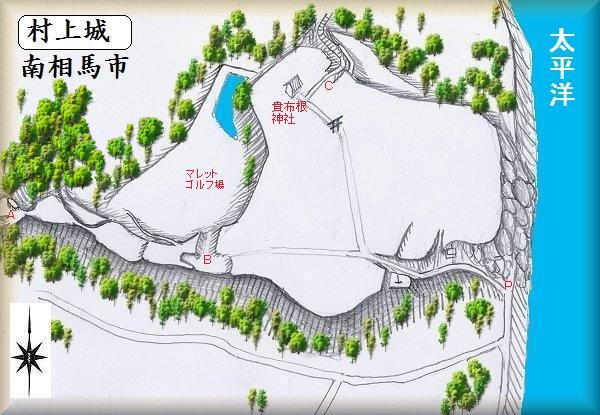

村上城(南相馬市村上)

*鳥瞰図の作成に際しては北緯36度付近の中世城郭を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては北緯36度付近の中世城郭を参考にした。

村上城は、太平洋に臨む、比高20mの断崖上にある。この台地は独立形状を成しており、内部は広く、大名が城を築くのにふさわしい地取りであるといえる。内陸部から見ると軍鑑島のように見える台地である。

また、海に面していることから、海城としての意味合いもあったのであろう。

台地の南西下の道に「村上城入口」の案内表示が出ている。それにしたがって東側にどんどん進んでいくと、やがて道は海岸線にぶつかる。すぐ脇には海に削られた断崖がそびえているが、その脇から台地上へと続く道が付けられている。それを進んでいけば、車でも台地上に上がることができる。台地に上がりきる直前の部分が切り通しになっているが、これは本来の虎口であったものだろうか。

台地は長軸200mほどもあり、かなり広い。内部に何らかの区画があってもよさそうなものであるが、特にそういうものはなく、現在は一面の畑となっている。畑作化によって改変されている部分があるのかもしれない。

台地の北西部に貴布根神社が祭られている。この神社の北側には、参道が付いているのだが、この入口のCの部分が枡形形状に見える。これもかつての登城道であったものだろう。

遺構らしきものは、南西部分にも見られる。この台地は、南西部分が細く西側に向かって延びているが、その基部部分には堀切Bが掘られている。また、この西側に延びる尾根には、途中段差が設けられている。この部分の先端は、長軸8mほどの楕円形をなしているのだが、そこには土塁が盛られ、また虎口のようなものも認められる。Aは見ようによっては馬出しのように見られなくもない空間であるが、自然地形の偶然によって生み出されたというだけのものであるのかもしれない。

このように、村上城は大規模な城郭を築くのにふさわしい地形上にあるが、大名の居城にふさわしい遺構というのがさっぱり見当たらない。現地の案内板によると、村上城が放棄されたのは、土塁を築き濠を掘った後である、とあるが、実際にはそれほど工事が進んでいなかったのかもしれない。また、そうだったからこそ、簡単に工事途中の城を放棄する決断が下せたのかもしれない。

|

|

| 南西側の平野部から見た村上城。まるで軍鑑島のように見える独立台地である。比高20mほどある。 |

「村上城址」の案内にしたがって、どんどん進んでいくと、やがて海岸まで出るのだが、そこから本郭内部に上がっていけるようになっている。海岸側は写真のような断崖絶壁となっている。 |

|

|

| 神社北側のCの虎口、枡形のように見える。 |

西側の尾根にあるBの堀切。深さ4m、幅7mほどある。 |

|

|

| Aの馬出し状曲輪にある土塁。 |

登城口。もともとあった虎口の名残であろうか。 |

牛越城のところで述べている通り、慶長元年(1595)、相馬義胤によって築かれた城である。それまでの居城であった小高城は大名の城としてはあまりに手狭であったため、5万石の大名の居城として相応の城を築こうというのが村上城築城の理由であった。

しかし、土木工事を終え、普請を始めようとしていた矢先、村上城内で不審火が置き、普請用に積んであった材木がすべて燃やされてしまった。

これを知った義胤は「村上城は不吉である」として、放棄されてしまうことになる。結局、築城途中で放棄されてしまったわけで、実際に居城として試用されることはなかった。翌慶長2年、新たに新居城として築かれたのが牛越城であった。 |

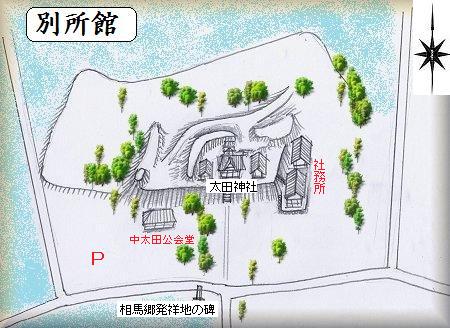

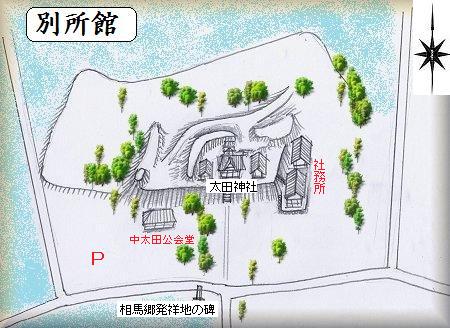

別所館(南相馬市原町区中太田字館腰)

相馬氏はもともとは下総の千葉一族であったが、相馬重胤は本家の相馬氏とは折り合いが悪く、下総を出奔して奥羽に赴き、やがてここに根付いていくことになる。その最初の居館が、この別所館であったという。鎌倉時代初期の頃の話らしい。

相馬氏はもともとは下総の千葉一族であったが、相馬重胤は本家の相馬氏とは折り合いが悪く、下総を出奔して奥羽に赴き、やがてここに根付いていくことになる。その最初の居館が、この別所館であったという。鎌倉時代初期の頃の話らしい。

その後、南北朝時代になると、重胤は足利方に味方し、南朝方であった本家の相馬氏や千葉氏とは対立した。そのため、陸奥に下向してきた北畠顕家の攻撃を受け、戦死してしまう。しかし、その後、北朝方が有利になってくると、陸奥相馬氏は再び台頭してくる。

中太田にある相馬太田神社が館の跡である。神社の駐車場の南側には大きな石碑が建てられているが、そこには、「相馬郷発祥地 孫五郎重胤公城址」と記されている。相馬氏の最初の居館ということを強調するための碑である。

神社が館跡ということであるが、改変が進んでいるのか、特に遺構と判定できるものは見当たらない。神社社殿の背後が土塁状になり、さらに台地西端辺りに土壇が1つあるが、これくらいである。

ただし、神社のある部分は微高地とはいえ、周囲が切り立った土手となっており、また周辺はかつて沼沢地であったと思われ、そこそこ要害の地系であったと思われる。

相馬氏の居城としては近世城郭である中村城がもっとも著名であるが、最初の居館であった別所館と、中世を通じて長い期間居城であった小高城は相馬氏にとって別格であるらしく、全国的に知られた相馬野馬追いでは、中村城の他に、別所館や小高城から出陣式が始まるのだという。

|

|

| 北側から見た別所館のある台地。水田中にある微高地である。 |

太田神社には千葉一族の証である九曜紋が飾られている。 |

|

|

| 神社の西側の台地端にある土塁状の高まり。 |

相馬馬追いで著名な相馬氏の神社であるだけに、本殿の脇には神馬の像が飾られている。もちろん鞍には九曜紋が描かれている。 |

|

*鳥瞰図の作成に際しては『北海道・東北地方の中世城館4(岩手・福島)』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北海道・東北地方の中世城館4(岩手・福島)』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北海道・東北地方の中世城館4(岩手・福島)』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北海道・東北地方の中世城館4(岩手・福島)』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北海道・東北地方の中世城館4(岩手・福島)』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北海道・東北地方の中世城館4(岩手・福島)』を参考にした。

国道6号線の「柚原」という交差点から西に進み、踏切を越え、堀川商店のある次の信号も過ぎてさらに北西に500mほど進んでいくと「新城公園入口」の案内が道路脇に見えてくる。この時、左手に見えている比高20mほどの台地先端部が真野古城の跡である。案内板にしたがってこの道を南西に進んでいくと、車数台が留められるスペースで行き止まり、台地上に続く遊歩道が見えてくる。

国道6号線の「柚原」という交差点から西に進み、踏切を越え、堀川商店のある次の信号も過ぎてさらに北西に500mほど進んでいくと「新城公園入口」の案内が道路脇に見えてくる。この時、左手に見えている比高20mほどの台地先端部が真野古城の跡である。案内板にしたがってこの道を南西に進んでいくと、車数台が留められるスペースで行き止まり、台地上に続く遊歩道が見えてくる。

中館は真野古城の東南600mほどの所にある。その名も中館という小字のある地である。県道120号線のすぐ東脇の比高15mほどの台地上であり、台地上のさらに一段高くなっている辺りが館跡らしい。

中館は真野古城の東南600mほどの所にある。その名も中館という小字のある地である。県道120号線のすぐ東脇の比高15mほどの台地上であり、台地上のさらに一段高くなっている辺りが館跡らしい。

*鳥瞰図の作成に際しては、現地案内板を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、現地案内板を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては

*鳥瞰図の作成に際しては

相馬氏はもともとは下総の千葉一族であったが、相馬重胤は本家の相馬氏とは折り合いが悪く、下総を出奔して奥羽に赴き、やがてここに根付いていくことになる。その最初の居館が、この別所館であったという。鎌倉時代初期の頃の話らしい。

相馬氏はもともとは下総の千葉一族であったが、相馬重胤は本家の相馬氏とは折り合いが悪く、下総を出奔して奥羽に赴き、やがてここに根付いていくことになる。その最初の居館が、この別所館であったという。鎌倉時代初期の頃の話らしい。