福島県須賀川市

*参考資料 『日本城郭大系』 『福島県中世城館跡調査報告書』

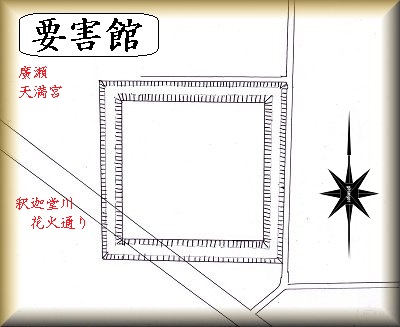

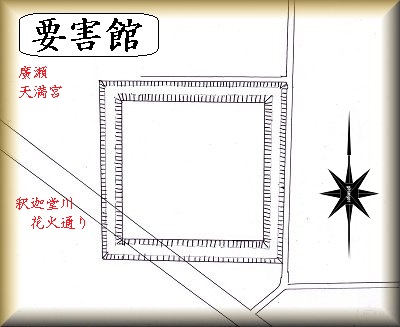

要害館(須賀川市古屋敷)

*図の作成に際しては、『福島県中世城館跡調査報告書』を参考にした。

*図の作成に際しては、『福島県中世城館跡調査報告書』を参考にした。

要害館の場所。

釈迦堂川の右岸に築かれていた。100m四方ほどの単郭方形の城館だったようである。

すでに宅地化によって堀は埋められ、南西の角は道路によって削られてしまっているが、航空写真を見てみると、城館の範囲は今でも理解できるようになっている。

要害館の城主等、歴史については未詳である。

釈迦堂川の浅瀬(岩瀬の渡し)に近く、旧鎌倉街道も通っているという水陸交通の要衝にあったことからすると、この渡河点を監視するための要害であった可能性が考えられる。

稲村城(新城館・須賀川市稲村新城館)

*鳥瞰図の作成に際しては『福島県の中世城館跡』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『福島県の中世城館跡』を参考にした。

稲村城の場所。 普応寺館の場所。 鐘撞堂の場所。 小屋館の場所。

稲村地区の、新城館と呼ばれる比高40mほどの山稜が稲村城の跡である。土塁囲みの郭を主郭として、山稜上にいくつかの郭が展開している。

谷戸部下の根古屋を挟んで南側には小屋館、北東側の谷戸部には普応寺館、その上には鐘撞堂があった。

以下は『福島県の中世城館跡』から引用。

最初の築城は鎌倉時代まで遡るものと考えられるが、明確ではない。

ちなみに、稲村城の東方に平太仏とよばれる板碑があり、建保元年(1213)に刑死した和田平太胤長の墓と伝えられている。

これは当時須賀川地方を領有した二階堂行村が幕府の命により、乱をおこした胤長を領地内に配流の上、誅殺したものである。

現在の稲村城は南北朝時代北朝方の拠点として、吉良貞家らによって整備されたものと考えられる。

南北朝の動乱の中、北朝方の奥州探題吉良貞家は多賀城を占拠して、宇津峰城に陣した南朝方と対抗していたが、正平6年に敗れ、浜通りの中村城に逃れて、更に南下し小高館に入り、飯野八幡宮を参拝、戦勝を祈願し、菊多庄滝尻宿を経て稲村城へ入った。

翌正平7年、南朝方の勢力が強まる中、稲村城にあった貞家のもとに、続々と北朝方の兵力が集結し、これをもって、多賀城の奪回に成功、南朝方は、宇津峰城に立て籠って抵抗した。

勢いの増す貞家以下北朝方は、大軍をもって宇津峰城を包囲し、必死の抵抗を試みる南朝方と

1年以上に亘る数々の激戦の末、遂に落城せしめ、これにより、 南奥における南北朝の動乱は、事実上幕を閉

じたので ある。 (菅原英明)

*図の作成に際しては、『福島県中世城館跡調査報告書』を参考にした。

*図の作成に際しては、『福島県中世城館跡調査報告書』を参考にした。 *鳥瞰図の作成に際しては『福島県の中世城館跡』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『福島県の中世城館跡』を参考にした。