埼玉県荒川村

*関連サイト 埋もれた古城 北武蔵城郭フォーラム 埼玉の古城址 秩父郡内の城館 城郭図鑑

*参考資料 「日本城郭体系」「埼玉県の中世城館跡」

熊倉城(馬立城・荒川村呑だ熊字城山)

熊倉城は比高300mもある城山にあった。この山は標高では648mもあり、かなり山中に入り込んだところである。どうしてこのような山奥に城を築いたのかがよく分からない。

熊倉城は比高300mもある城山にあった。この山は標高では648mもあり、かなり山中に入り込んだところである。どうしてこのような山奥に城を築いたのかがよく分からない。

しかしこの城は車でほとんど山頂近くまで行けるので訪問するのは意外と楽である。北西側の白久温泉からも、北東側の武州日野駅からも車で上がることができる。ちょうど山頂の峠の所に駐車場があり、ここに車も置ける。ここから南側の尾根を上がっていくと熊倉山であり、北側にちょっと登ればすぐに熊倉城となっている。ただ、どちらの入口にも「熊出没注意」の警告があるのがちょっと怖い・・・・・。

山頂部の1郭を中心として、南北に補助的な郭を配置した城である。1郭は40m×60mほどの規模で、北東側を除く三方向に土塁が巡らされている。南西側側面には腰曲輪も置かれ、その更に下に人一人がやっと通れるくらいの通路が設けられている。1郭下の腰曲輪と1郭の城塁はかなり緩やかになっているが、この辺りかなり埋まってしまっているのであろう。ここに限らず、この城は全体的に堀や城塁に鋭さがないのだが、すべて埋没のためであろう。またこの腰曲輪の中央には竪堀もある。

1郭の東南側に土橋で接続された2郭がある。1郭に比べると、2郭は削平が甘い。地勢が斜めの自然地形のままの部分がけっこう多く、最初から居住性を放棄していた観もある。恒常的な建造物は置かれていなかったのであろうか。1郭と2郭との間の堀は深さ3mほどであるが、本来の堀底は、これより1,2mほどは下にあったものと思われる。

2郭から尾根伝いに駐車場にかけては、切岸が1段、堀切が2本入れられ、けっこう念が入っている。この方向が大手であったのだろう。一方、1郭の北西側下には3郭がある。この3郭から下にかけては段々の小郭が何段にも配置されているが、郭としての形態が不明瞭で、どこまでを郭としてみて良いのか迷ってしまう。しかし、何段も郭を配置するという念の入った構造であるとするなら、こちら側からの登城道も想定していたと見て良いだろう。北西下の豆早原辺りからの道も想定できる。また、7の部分は、横堀のようにも見える。この辺りハイキングコースとのかねあいで改変もされていると思われるが、その辺に虎口もあったかもしれない。

熊倉城には堀切、土塁、竪堀といった基本的な構造が配備されており、戦国期に使用されていた城郭であったと見てよいと思われる、しかし城下との距離はかけ離れており、集落支配のための城というよりも、いざというときに籠城するための要害であったと見るべきではなかろうか。

|

|

| 峠にある城址登り口。ハイキングコースになっているようだ。それにしても「熊出没注意」の看板がちょっと怖い。房総ではこんな看板は目にしないぞ! |

尾根に上がって左側に進むとすぐに6の部分の堀切が見えてくる。深さ2m程度で小規模なものである。 |

|

|

| さらに進むと4の郭と5の郭との間の堀切が見えてきた。ここは深さ3mほどあり、そこそこ立派なものである。 |

1郭手前の堀。深さ3m、幅6mほどである。城塁は緩やかで、幅のわりに浅く感じるが、かなり埋まってしまっているのだろう。 |

|

|

| 1郭の西側下にある腰曲輪の中央部分にある竪堀。写真では分かりにくいが、きちんと竪堀になって下の方まで続いている。 |

1郭北側の堀。深さ2m程度で、やはりかなり埋まっているのだろう。 |

|

|

| 2郭内部にある標柱と案内板。この郭はかなり地勢が傾いており、削平が十分になされていない。 |

2郭東側下の帯曲輪は、ハイキングコースになっている。 |

| 伝承によると、文明10年(1478)の長尾景春の乱で、居城の鉢形城を大田道灌に攻撃されて支えきれなくなった景春はまず塩沢城に籠城した。しかし夜討ちにあって塩沢城は落城し、さらに熊倉城に籠もって戦ったという。ところが、水の手を絶たれて、城を支えきれなくなり、結局落城したという。しかし、これはあくまでも伝承であり、史実がどうであったのかは分からない。しかし篭城用に急造された城であったとするなら、こんなわけも分からない山の中に築かれたのもうなずけるし、削平が十分でない郭があるのももっともであると言えるかもしれない。 |

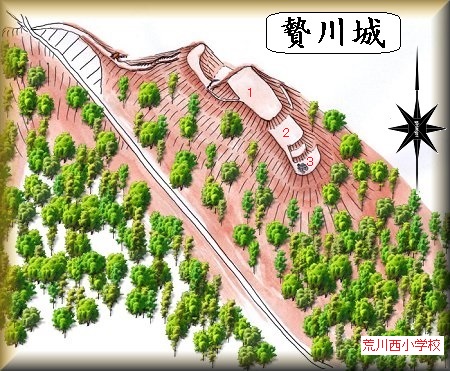

贄川城(秩父市荒川贄川)

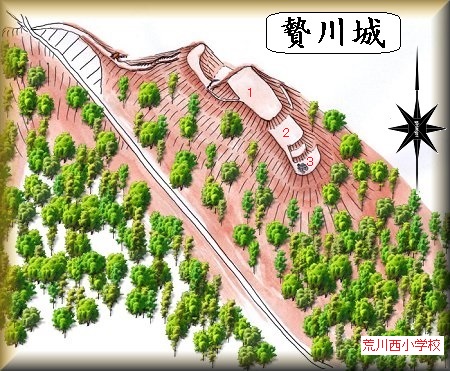

*鳥瞰図の作成に際しては『埼玉の城』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『埼玉の城』を参考にした。

荒川西小学校の背後にそびえる比高60mほどの山稜に贄川城は築かれている

ということなので、荒川西小学校を目指していけばよい。ところがこの小学校、意外に分かりにくい位置にある。すぐ下の県道から、車では直接登ることができない台地上にあるのである。したがって、小学校を訪れるためには県道からだいぶ回り込んでこなければならないのである。

小学校についてみると、学校の西側から山稜の方に向かっていく道が見えている。「ひょっとして車で上まで行けるのでは?」と思い、行ける所まで行こうと思って坂道を進んで行ったら、尾根の基部辺りまで車で行くことができた。車は路肩に寄せておくことができた。

ちなみに帰りはこの道をそのまま北側に降って行ったのだが、すると、小学校に行くために県道から回り込んだ地点まで降りていくことができた。ということは、県道からまがってすぐにこの道を登って行けば、小学校を経由することなく、城の尾根基部の部分まで到達できるということである。その分岐点はこの位置である。

ここから1郭までは、比高20mほどである。尾根伝いに登って行けばすぐに城内に入ることができる。ただ、入口の付近は尾根の両側が削れてしまっているために、通行には注意が必要である。危ないのはそこだけで、後は普通の尾根である。

登りに差し掛かると、登城道は切通しになっている。これを登ったところに上の尾根があり、正面には1郭城塁が見えてきた。この手前がやや堀切状になっており、東側は竪堀状のなって、下のテラス状の平場と接続している。

1郭は長軸20mほどの郭であり、きちんと削平されている。ここから南にかけて傾斜地形だったようで、そこに2郭3郭というように段々の郭が造成されている。2郭と3郭との間にはさらにテラス状の小郭が設置されていた。

3郭には石がゴロゴロと転がっていた。ここにかつて石組みの何かが置かれていたのかもしれない。それが崩壊してしまって、石だけが残っているというわけである。3郭の先端から下は山稜となって行き止まっていた。

贄川城は3つの郭を段々に配置しただけの小規模な山城である。

贄川城の歴史について詳しいことは分からない。城そのものも、近年になって発見されたものであるという。しかし、この山の下には街道が通っており、かつては贄川宿があったことから、この街道と宿を抑えるための城郭であったと推測されるものである。

|

|

| 小学校の前から遠望する贄川城。ここからの比高は60mほど。 |

車で尾根基部まで来た。ここからなら1郭まですぐである。 |

|

|

| 通路は切通しの竪堀状になっていた。 |

1郭の北側下から1郭城塁を見る。 |

|

|

| その側面部に掘られた竪堀。 |

1郭内部。 |

|

|

| 1郭から見下ろす2郭。 |

2郭から見下ろす3郭。 |

|

|

| 3郭には石がたくさん転がっていた。 |

2郭から見る1郭城塁。 |

|

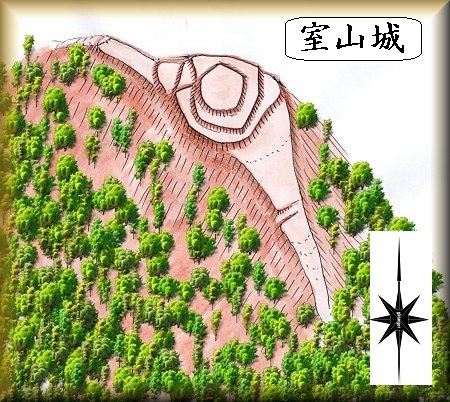

室山城(秩父市久那字諸)

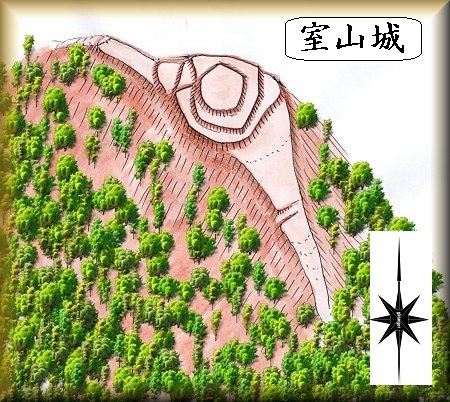

*鳥瞰図の作成に際しては『埼玉の城』および城逢人を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『埼玉の城』および城逢人を参考にした。

室山城は、浦川ダムの東側にそびえる比高350mほどの山稜に築かれており、googlemapにも掲載されている。

室山城のある城山はどこから見ても切り立った急峻な山であり、一筋縄では登れそうにない。特に浦川ダムに面した部分は土手が削られており、取り付くことは非常に困難であろう。

それでも敷いて登るとするならば、北側から尾根続きに延々と登って行くのが最も登りやすそうなルートに見られる。

特にすごい遺構があるわけでもないので、こんな山城、一生登りたくはない。

しかし、いったいどういう構造の城郭があそこにあるのかどうかは気になってしまう。そこで、『埼玉の城』の図や、城逢人に掲載されていた図などを基にした鳥瞰図を参考までに掲示しておいた。

今後、よほどのことがなければ、ここに実際に登ってみることはないと思う。

|

|

| 浦川ダムの反対側から遠望する室山城。急峻な山容である。 |

ダムの下方向から遠望する室山城。かなりの高さがあることが分かる。 |

|

|

| 近くの道の駅にいたら、SLがやってきた。秩父鉄道はSLを走らせているらしい。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

熊倉城は比高300mもある城山にあった。この山は標高では648mもあり、かなり山中に入り込んだところである。どうしてこのような山奥に城を築いたのかがよく分からない。

熊倉城は比高300mもある城山にあった。この山は標高では648mもあり、かなり山中に入り込んだところである。どうしてこのような山奥に城を築いたのかがよく分からない。

*鳥瞰図の作成に際しては『埼玉の城』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『埼玉の城』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『埼玉の城』および

*鳥瞰図の作成に際しては『埼玉の城』および