*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板、『多摩丘陵の古城址』、『中世城郭事典』を参考にした。

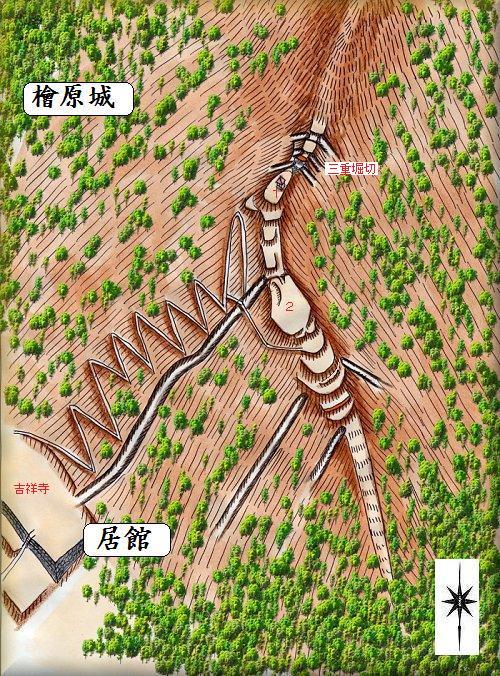

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板、『多摩丘陵の古城址』、『中世城郭事典』を参考にした。檜原村役場の近くの吉祥寺背後の比高170mほどの山稜が檜原城の跡である。見るからに険しそうな山塊であり、特に西側の端が垂直に近く、とんがって見えているのだが、城はそちらの高所ではなく、その北側の一段低い尾根上に展開している。

山麓にある吉祥寺は居館の跡であると言われる。なるほど、後世のものであろうが、寺院の周囲には石垣が廻らされ、一段高い位置にあって、居館を営むのにふさわしそうな場所にある。この位置であれば、下を通る街道の番をするのにもちょうどいい。

吉祥院の背後から城址へ向けて遊歩道が付けられているので、城址まではハイキング気分で歩くことができる。この道は斜面にジグザグに付けられており、そのため斜度はそれほど高くない。それなのに・・・・この道、けっこうきついのである。この山の斜面は非常に急峻であるため、ジグザグの道でさえ、けっこう疲れる急な坂道になってしまっているのである。ふうふう言いながらこの道をひたすら歩いて登ることになるのだが、これがまたなかなかきつい。それにジグザグになっているので、なかなか山頂に到達できない・・・・。

この山道の脇には竪堀が一本見られる。山頂の2の郭から吉祥寺まで延びているもので、これを城郭遺構として積極的に評価するならば、登城道の範囲を狭めるためのもの、ということになろう。

しかし、私の田舎では、城でもない山に、このような竪堀が一直線に延びている所がいくつもある。それは林業を営んでいて、山上で切った木を下まで落とすために掘ったものである。それが結果としては竪堀とまったく同じ形状になってしまうのだ。

そんな風に考えてみると、このように山頂近くから下まで延びている竪堀というのが、後世の作為によるものである可能性もあるのと考えてみなければならない。実際、この竪堀の中に切った木がいくつも転がされていた・・・。

・・・などと思いつつ、竪堀を観察しながら登って行ったのだが、この竪堀、よく見ると、下まで一直線に延びているのではなく、途中には緩やかなカーブが見られる。こんな具合にカーブしていては、切った木を落とすのには不便である。そう考えてみると、やはりこれは林業のためのものではなく、城郭遺構としてみてよいものなのかもしれない。

もう1つ、山を登りながらふと考えたことがあった。こんな険しい山の上では水を確保するのも大変だったであろう。山の上には井戸も泉もなさそうである。いったい水をどうやって調達していたのであろうか。そんなことを考えながらこの竪堀を見たとき、「この竪堀からロープをつけた水袋をおろし、下で水を汲んだ後、ロープを引っ張って上まで上げれば、水が簡単に手に入るのではないだろうか」などということを考えたりしたのであった。まったくの想像であるが、実際、籠城には水が必要であったはずであるから、何らかの手段で、城郭内部まで水を運び上げていたはずである。

山頂の東の高い部分から延びる尾根と城址との間には三重の堀切が入れられている。深さ2mほどと、それほど深いものではないが、下は岩盤質であるらしく、岩盤を削り取ったような壁面となっていて、これがまた見るからに無骨な堀切である。その三重堀切の北側にある1郭が城内最高所となっている。ここには石仏が祭られている。

最高所であるため、ここを1郭としてみたが、ここは長軸10mほどのきわめて狭い空間でしかない。どちらかというと物見のような場所であるというべきであろう。建造物を建てるにしても、物見櫓が1つ建つ程度のものである。

1郭から北側にかけて、斜面を削平した段郭が3段ほどある。いずれもそれほど大きな郭ではない。そしてそれらの先には堀切があり、その北側に2郭がある。ちなみに、山麓まで続く竪堀は、この2郭との間の堀切から延びているものである。

2郭は城内で最大の広さを持つ郭であり、ここが実質的な主郭というべき場所であるかもしれない。といっても広さは、せいぜい長軸20mほどであり、やはりそれほど広いものではない。北条氏の番城として、天正末期まで使用されていた城とは思えないほどの小規模ぶりである。この程度の城で、いったいいかほどの人数が籠城することができたものであろうか。せいぜい100人ほどではなかったかと思われる。

2郭から北側にかけては、尾根が降るのに従って、数段の小郭が造成されている。そしてその最先端に、横堀状の浅い堀切があって、城域の終わりを示している。ここから先は尾根が降っていく自然地形だけである。

このように檜原城は意外にも、想定外に小さな山城であった。北条氏が「境目の大事な城」と呼ぶにはなんとも、物足りないような城である。北条氏の城とはいえ、この地域の城というのは、こんな程度のものであったのだろうか。

もっとも、同時期に北条氏の境目の城で、番城でもあった津久井城なども、山上部分はそれほど広くもなく、わりと古いイメージの構造であった。そういうことを勘案すると、北条氏の山城は、拠点的な城郭であったとしても、それほどたいしたものではなかった、というように想定してもよいのかもしれない。あるいは、檜原衆が籠っていた実質的な城域は山麓居館の方であったのかもしれない。