*ラフの作成に際しては、『戦国の城』(上)の図を参考にした。

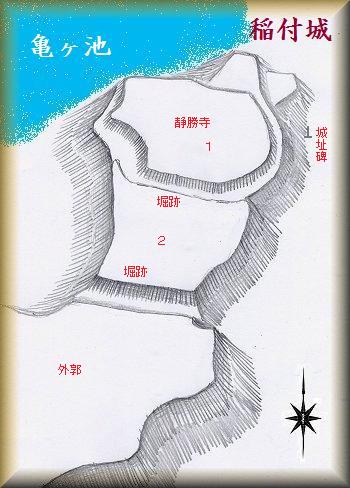

*ラフの作成に際しては、『戦国の城』(上)の図を参考にした。稲付城はJR赤羽駅のすぐ西側にある。比高20mほどの台地である。東京23区の台地地帯が最も北側に突き出している先端部に当たり、東側の下には岩付街道が通っていた。

現在では宅地化によってすっかり地形が変わってしまっているが、かつて北西側の山麓には亀ヶ池と呼ばれる沼が存在していたという。

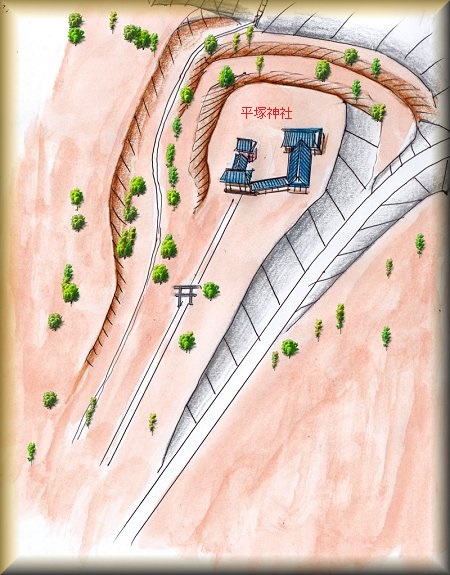

駅から西側の台地上にある静勝寺を目指していくと、寺院の登り口の石段の脇に、立派な城址碑が建っている。これによってかろうじて城址であるという印象を残している。

静勝寺のある部分が台地の最高所であり、主郭があった場所である。2郭との間には堀があったらしいが、現在では痕跡もない。

2郭南側付近は、昭和62年のマンション建設の際に発掘が行われ、大規模な堀切が検出されている。それは幅12m、深さ8mにも及ぶもので、規模からして戦国最盛期の頃のものではないかと推測されている。

2郭の南側が外郭部であったと考えられている。現在、この外郭部の南側を切り通すようにして道路が通っているが、おそらくこれはかつての堀切の名残なのではないかと思う。

静勝寺は太田道灌の木造を残していることで有名な寺院である。寺伝によると、ここは大田道灌が築いた城であり、道灌の死後に、雲綱が城址の一角に草案を結んで道灌寺と称していたという。これが後に整備されたのが静勝寺の始まりである。

上記の通り、城のすぐ下には岩付街道が通っており、江戸城と岩槻城との中継地点として築かれた城であったと考えられる。

『寛政重修諸家譜』には太田資高は「武蔵豊島郡岩淵の砦に住す」とあり、『小田原編年録』の岩淵砦の項目には「(太田)資康、大和守資高力時、ココニ居」とあるという。岩淵の砦というのがよく分からないが、太田資高の子康資は岩淵村を知行していた史料があることから、岩淵城とは稲付城のことであったと考えられる。赤羽の八幡神社寄進状、王子権現の制札、王子稲荷の奉納兜などには、この康資の名が見える。

永禄7年(1564)、北条氏と里見氏とが対戦した第二次国府大合戦の際に、康資は北条氏を裏切り、里見氏に寝返った。しかし、国府台合戦では北条軍が大勝。康資は武蔵を終われることとなった。

変わりに太田氏の旧領支配を行ったのは北条氏秀であったといわれる。天正18年の小田原の役で北条氏が滅亡するまでは、北条方の城であったであろう。