鳥取県米子市

*参考資料 『日本城郭体系』

*参考サイト 城郭放浪記

真野氏館(米子市寺町)

真野氏館の場所。

真野氏館の場所。

米子市寺町にある瑞仙寺という寺院が真野氏館の跡であるという。というわけで、この寺院を目指していく。

車は寺の駐車場に停めさせていただいた。

寺の入口には県指定文化財の瑞仙寺文書に関する案内板が立てられていたが、館の案内はなかった。

瑞仙寺は、平安時代に源義親の菩提を弔うために建立されたもので、後に山名氏、尼子氏にも崇敬され、31点の文書類が残されているのだという。

案内板には真野氏については触れられていなかった。

真野氏館は、山名氏の家臣の真野氏の居館の跡だったというのだが、上記の通り、平安時代から瑞仙寺が存在しているので、真野氏の居館がここに営まれていたというのは無理な話のような気がする。

あるいは真野氏館は隣接するどこかに築かれていたのであろうか。

瑞仙寺の境内には、土塁や土壇、切通状の道路などが見受けられるのだが、これらが城郭遺構といえるのかどうかは分からない。

館としての形状は不明である、というしかない状況である。

|

|

| 瑞仙寺文書の案内板 |

土塁 |

|

|

| 切通の通路 |

池 |

|

|

| 土壇 |

墓地の土手 |

|

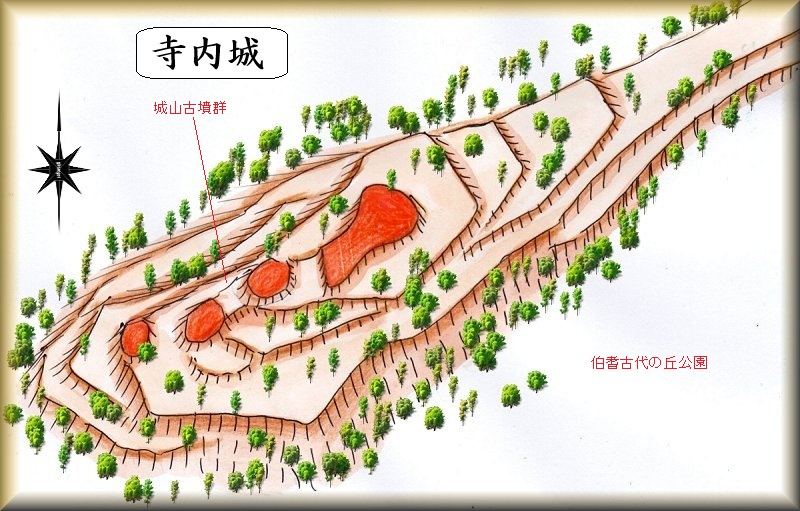

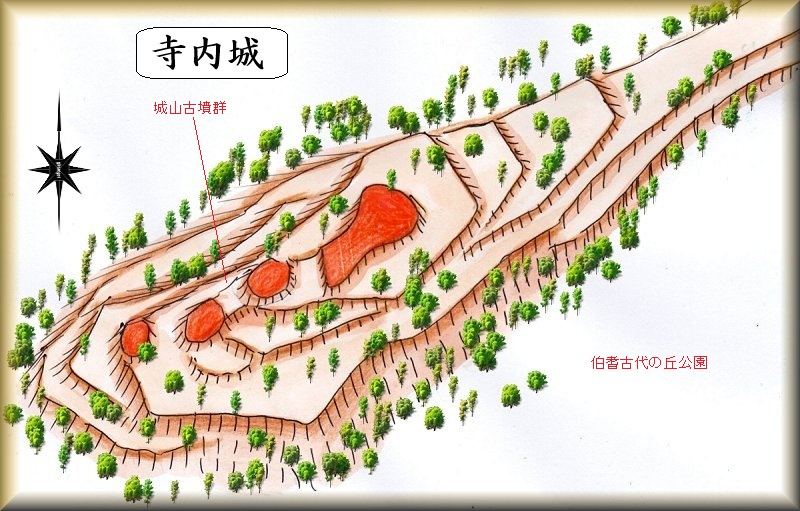

寺内城(米子市淀江町福岡)

寺内城の場所。

寺内城の場所。

海岸線近くの旧淀江町にある伯耆古代の丘公園が、寺内城の跡だというので、この公園を目指していく。

車は公園駐車場に停めておくことができる。

公園内部は整備されており、入口には管理施設がある。

この施設には入場無料で入ることができるので、ここから公園内に入っていく。

公園内は城址としては認識されておらず、古代の遺跡や古墳群を見るためのものである

そのため古墳関連の場所は整備されている。

また、寺内城の東側尾根の先端部あたりには弥生時代の物見櫓、住居、門などが復元されており、目を楽しませてくれる。

肝心の寺内城はその西側の比高20mほどの山稜一帯だったようである。

この山稜を城山と呼んでいるようなので、城址であったことは間違いなさそうである。

ただし、こちらはまったく整備されておらず、ヤブがひどい。

内部を探索するのは容易ではないが、古墳を中心として段々の平場が形成されているようである。

側面部も帯曲輪状の部分と切岸とが形成されており、なんとなく城址らしい雰囲気を感じ取ることは可能である。・・・が、あまりぱっとしない。

削平地と切岸だけの城だったと思われる。

寺内城の城主等、歴史については未詳である。

|

|

| 南方から |

切岸 |

|

|

| 切岸と帯曲輪 |

郭 |

|

|

| 古墳 |

物見櫓 |

|

|

| 住居 |

門と柵 |

|

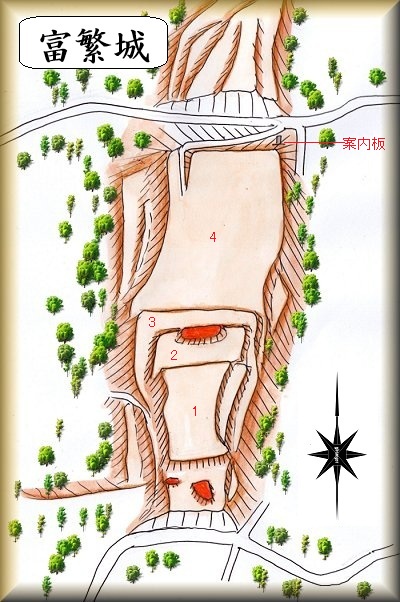

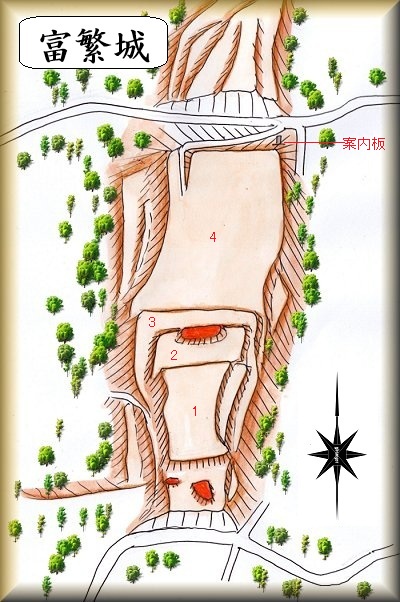

富繁城(米子市淀江町富繁)

富繁城の場所。

富繁城の場所。

富繁城は富繁構造改革センターの西方にある比高20mほどの台地に築かれている。

北側に切通しの道路が通っており、その脇に城の案内板が設置されている。

4郭内部は広大な畑地となっており、そこから郭内部まで車道が付けられている。

ということで、車で4郭まで登っていくことが可能である。道は荒れているが、4郭まで上がっていかないと、車を停められるところがない。

4郭は全面が見通しの良い広大な平場となっている。

側面部の土手は切岸加工されており、なかなか鋭い城塁となっている。

4郭にはかなりの数の建造物が営まれていたのではないかと思われる。

その先の竹やぶの中には、台地の最高所と言える地形がある。こちらが主郭部分であったと思われる。

台地の最高所が1郭で、その北側に、2、3といった平場が造成されている。この辺りが城の主要部分だったのであろう。

主要部は竹やぶとなっているため、構造を把握するのは難しい。

富繁城の城主等は不明であるが、山名氏に関連した城郭だったと考えられている。

城の東側には本宮川が流れ、西伯耆と日野とを結ぶ街道の要衝であり、古代から何度か合戦が行われた場所だったのだという。

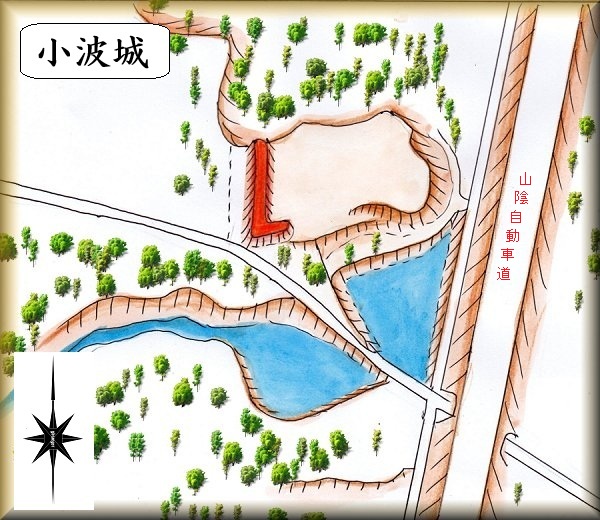

小波(こなみ)城(米子市淀江町小波)

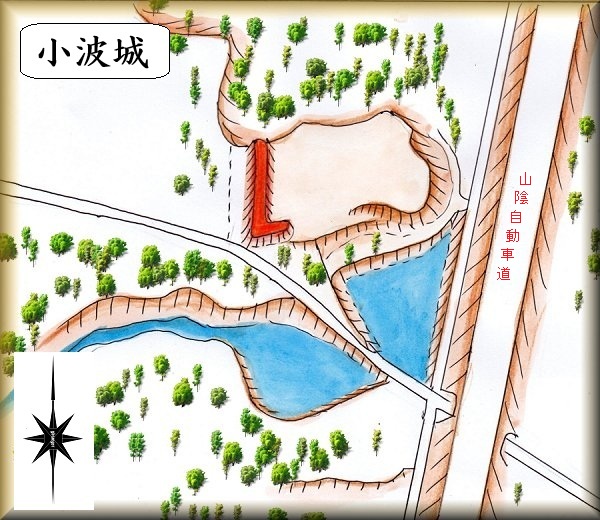

小波城の場所。

小波城の場所。

小波城は山陰自動車道のすぐ西側の比高10mほどの低い丘陵先端部分に築かれている。

南側には池があり、これが天然の堀の役割を果たしていたのであろう。

駐車場などはないが、付近の道路は幅が広いので、路肩に寄せて停めておくことが可能である。

その上の台地が城址だったと思われるが、現状では城址全体がヤブとなっており、内部に進入することも容易ではない。

それでも内部には土塁がみられる

発掘調査では二重の堀と土塁とが検出されているとのことである。

ところが、現状では土塁が1本しか確認できない。

二重のうちの一重はすでに破壊されて消滅してしまっているものと思われる。

歴史のある城だというのに、まったく整備されていないのが残念な城である。

南北朝時代、名和長年は、隠岐に流されていた後醍醐天皇を救出した。

そして天皇を奉じて、船上山城に立てこもった。

その鎮圧のため後醍醐天皇を追ってきた隠岐守護佐々木清高が入城したのが小波城だったと言われている。

清高は船上山城を攻撃するが、破れてしまい、小波城に撤退する。

そこを天皇方の軍勢に攻め込まれて、小波城は落城してしまうこととなった。

今はヤブとなって忘れ去られてしまっている城であるが、南北朝時代の激戦地の1つだったのである。

佐陀城(米子市淀江町佐陀)

佐陀城の場所。

佐陀城の場所。

淀江町佐陀にある佐陀神社の一隊が佐陀城の跡であるという。

というわけで佐陀神社を目指していく。

車も神社の境内に停めておくことができるのであるが、周囲の道路は狭いので運転には注意が必要である。

神社に訪れてみると、確かに本殿の西側から北側にかけて重厚な土塁状のものが形成されている。

しかし、城の土塁としては幅が広く、傾斜が緩やかで、やや不自然な印象を受ける。

また南側に少し離れたところにも土塁と堀跡らしき溝が残されている。

神社周囲を歩いていたところ、地元の方に声をかけられた。

「何を見ているのか」というので「佐陀城の遺構を探している」と答えたところ、その方は知っている話を教えて下さった。

ここには紀氏の館があり、進城(しんじょう)と呼ばれているのだという。

ただし、城址と言われているのは神社ではなく、その西側のお宅一帯だったとのことである。

西側のお宅の脇には祠が祭られているのだが、それは城の鬼門除けのために設置されたものと伝えられている。

また、南側の溝は「堀」と呼ばれているという。

神社の土塁が城郭遺構なのかどうかは怪しいのだが、南側の土塁と堀は城郭遺構の名残とみてよいものらしい。

進城と呼ばれているお宅の南側は一段低い道路となっており、この部分も堀の名残であったのかもしれない。

紀氏は毛利氏に攻められて没落しててしまったのだという。

|

|

| 佐陀神社 |

南側の土塁 |

|

|

| 神社周囲の土塁 |

土塁の間の切通 |

|

|

| 土塁 |

進城の鬼門除け |

|

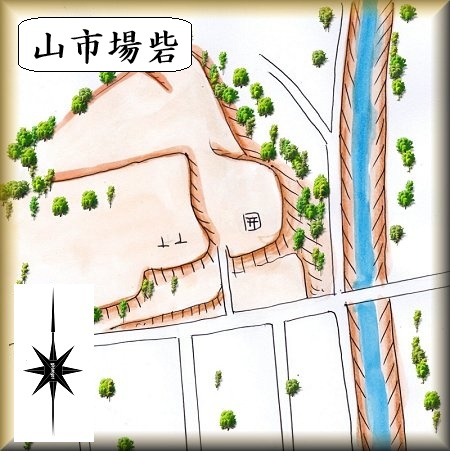

山市場砦(米子市福市)

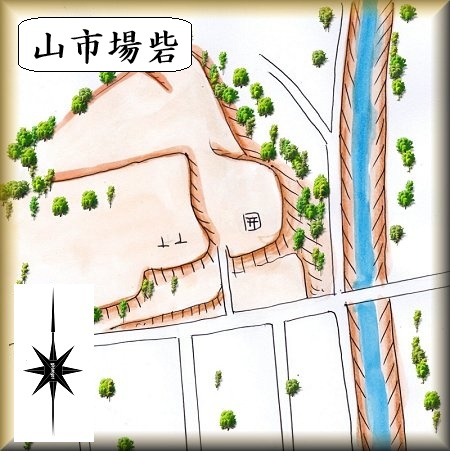

山市場砦の場所。

山市場砦の場所。

山市場砦は、日野川の南側、日野川の支流の上の比高15mほどの台地先端部にあったという。

住宅地の奥にあり、先端部分の東堀神社が祭られている辺りであったと言われている。

「東堀」という地名はいかにも城館に関連するもののように思われるが、堀らしきものは認められない。

周辺には駐車場はないので、車はどこか路肩の広そうなところに寄せて停めさせていただくしかない。

南側の参道から登っていくと、すぐに東堀神社に到達するが、ここは一段低い地形になっている。

その西側がやや高く墓地や畑などのある平場となっており、城を築くにはここがふさわしい場所かと思われるが、特に城郭遺構と思われるものは見受けられない。

現状では遺構は消滅状態といったところである。

山市場砦の城主等、歴史については未詳である。

というか、ここが本当に城であったのかどうかもよく分からない。

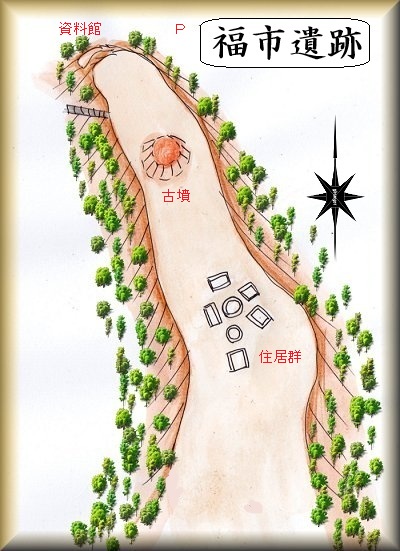

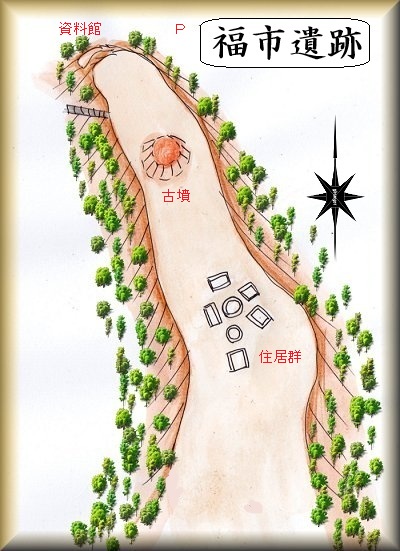

福市遺跡(米子市福市)

福市遺跡の場所。

福市遺跡の場所。

米子市福市に国指定史跡の福市遺跡がある。

国指定史跡だけあって、地図などにも掲載されているし、入口に案内表示もあるので場所はすぐに分かる。

駐車場も完備されているので、車を停めるのも簡単である。

駐車場の脇には無料の資料館があり、そこに福市遺跡や関連史跡などのパンフレットが置いてある。

ちなみに米子城や尾高城のパンフなどもあったので、一通り入手させていただいた。

福市遺跡は、資料館の南側の高台の上にある。

ここに古墳跡や周溝墓群、住居群などがあり、高地性の集落であったことが分かる。

防御性を重んじた弥生時代の集落といったところである。

いわゆる城郭とは言えないが、関連遺跡として紹介させていただく。

以下、米子市のホームページで掲載されている福市遺跡についての説明を転載しておく。

福市丘陵(標高25メートル)は、日野川と法勝寺川の合流点に突出するなだらかな丘陵となっていますが、この丘陵の全面に遺跡が分布していることは古くから知られていました。

昭和42年の調査では、遺跡は東西500メートル、南北400メートルくらいの範囲に確認され、山市場、御所原、南御所原、四つ塚谷、日焼山、吉塚、青木向の7支群が設定されました。

遺構は、住居跡152、土坑墓28、古墳6、横穴14、合計217が確認され、遺物は土師器を中心に須恵器と弥生土器の壺、甕、こしき、器台、土製支脚、玉類、武具などが多数検出されました。

国の史跡に指定されたのは、吉塚、日焼山の2支群で、弥生時代後期(3世紀)から古墳時代中期(5世紀)にかけての集落跡と墳墓群です。

遺構は、住居跡90、柱穴群6、溝2、土坑墓24、古墳1、横穴1、合計122が確認されました。また、遺物は、土師器片が約35,000点で最も多く、弥生土器と須恵器が若干、土製紡錘車、土製獣首、鏡片、玉類、鉄器、砥石などが多数検出されています。

この調査は、大規模な住宅団地と学校の用地造成の事前調査として実施されましたが、村落跡と古墳群を中心に構成されたこの遺跡が、山陰における古墳時代の住居構造、集落構成、変遷および土器編年を考えるうえで学術的に重要な価値を持つことが認められ、その一部を国の遺跡として保存、活用されることになりました。これは、米子市民の文化財保護運動の成果です。

石井砦(米子市石井)

石井砦の場所。

石井砦の場所。

石井砦は、加茂川の北側、石井の住宅地の中にあった。

近くまで行くと石井神社のある高台がそびえているのが目立っている。これが砦の跡らしい。

南側に参道入口がある。神社とはいっても駐車場はなく、参道の入口辺りにかろうじて寄せて1台停められる程度のスペースしかない。

階段を登ってみると、上には神社が祭られていたが、城郭遺構らしきものは見受けられない。それに城というにはあまりにも狭隘な空間しかない。

後で知ったところによると、本来、ここには比高20mほどのかなり広い台地があったのだという。

それを宅地造成のために神社のある部分を残してすっかり削り取ってしまった。

だから神社のある部分だけがとんがった山のように残されているというわけである。

北側の住宅地は楕円形のやや高い地勢にある。これがあるいはかつての城域を示しているのかもしれない。

神社の周囲が切岸状の地形になっていたのは、城郭遺構というよりは、この部分だけを残して削り取ってしまったからのものだったようだ。

城主など詳しいことは分かっていないが、一説によると片山小四郎が城主だったとも言われる。

発掘調査では多数の遺物が検出されており、陣城などではなく、城主の居館として恒久的に用いられていた城館だったことが確認されている。

|

|

| 南側の加茂川越しに見る。 |

参道入口 |

|

|

| 石井神社 |

切岸状の土手 |

|

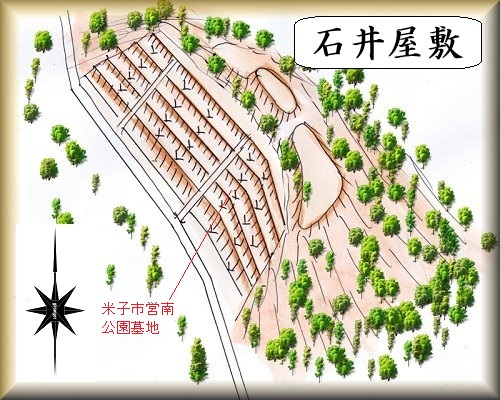

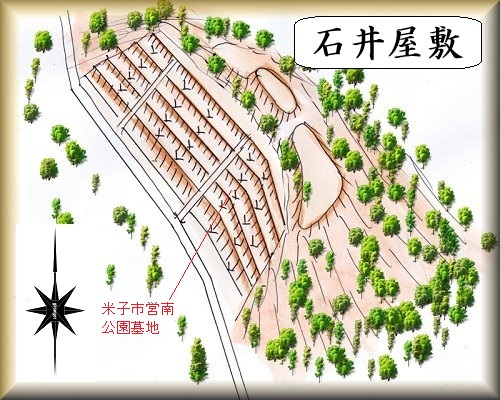

石井屋敷(米子市石井)

石井屋敷の場所。

石井屋敷の場所。

石井屋敷は、石井砦の北西500mほどのところにある。

比高30mほどの独立山稜で、西側の斜面には米子市営南公園墓地が造成されており、かなり改変されている。

車は墓地の下あたりに停めておくことができる。

階段を登っていくとすぐに山頂部分に到達する。

山頂部分が屋敷跡かと思われるのだが、ヤブがひどくて形状は把握できない。

小規模な2つの郭があるようだが、いずれも狭隘なもので、ここに屋敷を営むことができたのか疑問である。

石井屋敷の館主は古引氏の臣内蔵允と伝えられているが、詳しいことは不明である。

飯山城(米子市久米町)

飯山城の場所。

飯山城の場所。

飯山城は国道を挟んで米子城のすぐ東側にあり、米子城の出城と言われているところである。

比高は40mほど。中腹まで車道が付けられているので、車で進んで行ける。

行き当たりのところが参道の階段で、そこに車を2台ほど停められるスペースがある。ここでは1つ注意した方がよい。

ここで車を回転させ、外側に寄せて停めようとしたところ、ガタッと音がして、タイヤが溝に落ちてしまった。

大失敗である。通常の山道では山側に溝が掘られていることが多く注意が必要なのだが、この駐車スペースは崖側の方に溝が掘られていたのである。

まさか、こちら側に溝があるとは思わなかった。車を置く際にはこのことに注意した方がよい。

幸い自力で脱出できたのだが、脱出できなかったらどうしようかと思ってしまった。

それにこれで車が故障してしまったら、はるばる千葉県まで帰れなくなってしまう。

恐る恐る車の底を覗いて見てみたが、特に傷はついていなかった。なかなか丈夫な車である。

さて、そこから階段を上った山頂部が長方形の区画になっており、ここが郭である。

ここには忠魂碑のようなものや東屋があったが、ヤブガひどくて歩くのが大変な状況である。

側面部には石垣があるようなのだが、これも叢が茂りすぎていてよく確認することはできなかった。

また南側の全面下には腰曲輪がある。

飯山城は、応仁元年(1467)、伯耆守護だった山名教之によって築かれたのに始まるという。

その後、吉川経家によって米子城が整備されると、飯山城は東之丸と呼ばれていた。

関が原合戦後に米子城に中村一忠が入部した際には、一色采女が守備していたため采女丸と呼ばれていた。

中村氏の時代、この城は飯山の乱の舞台となった。

その頃、米子城内で中村家臣の横田村詮が一忠によって殺害されるという事件が起きた。横田をねたんだ家臣による讒言のためであったと言われている。

村詮の子の主殿助は、父の仇を討つべく、飯山城に立てこもった。

その勢力はあなどりがたく、一忠は松江の堀尾吉晴の支援を受けて、やっと乱を鎮圧したのであった。

真野氏館の場所。

真野氏館の場所。